«Полка» публикует текст лекции историка и филолога Александра Маркова, прочитанной на фестивале текстов об искусстве «Вазари. Классика сегодня» в нижегородском Арсенале 23 сентября 2017 года. Рассуждение о том, что такое классика и в чём суть классического искусства, лишь отчасти пересекается с темами, которыми занимается «Полка». Тем не менее, эти рассуждения о классике имеют отношение и к русской литературе. И как мы увидим из текста лекции, сам термин «классика» применительно к литературе был впервые использован римским автором Авлом Геллием для обозначения книг, стоящих на самой близкой (и самой важной для читателя) полке.

Слово классика — латинское и действительно означает «порядок, строй, организацию, которая выживает в самых сложных условиях». Самое простое значение слова «classis» — военно-морской флот, который вовсе не следует представлять, разговаривая об античности, как простые милые корабли с картинок и из детских книг. Это были грозные многопалубные корабли, как современные линкоры или крейсеры. Они грозили всему Средиземноморью. Совокупность таких кораблей и флот и назывался «classis».

Корабль — это нечто огромное. Аристотель указывает в «Метафизике», что мы уж точно не спутаем человека с таким военным кораблём, с триерой. Мы можем издали принять дерево за человека или волка за человека. Мы можем спутать человека и дом, если местность вся в тумане, но уж точно выплывающий из-за горизонта большой корабль, грозно движущийся и отбрасывающий тень на море и на сушу, не спутается с человеческим миром.

Классика тогда — что-то огромное, и подтверждение этому можно найти и в изречениях выдающихся писателей и художников. Скажем, Борис Леонидович Пастернак говорил, что в детстве всё значимое кажется неизмеримо большим, будь то лицо матери, стук ветки о стекло или первое воспоминание. Так же и Гёте до Пастернака заметил, что настоящее образцовое искусство отбрасывает тень сразу на многие эпохи. Подумаем, что это значит.

Эпоха — это буквально задержка, промедление человека, инертность. Человечество со временем перестаёт двигаться вперёд. И классическое, согласно Гёте, образцовое, сразу светит и сияет нескольким эпохам, заставляя эпоху вспомнить, что она не одна — и перейти в новое качество.

Слово «классик» по отношению к литературе придумал римский автор Авл Геллий. Умер он около 170 года, прожив недолгую, но насыщенную библиотечными и умственными трудами жизнь. Он настолько интересовался книгами, что оставался в библиотеке на всю ночь, мог не спать ночами, переписывая редкие книги и комментируя их, и создавая тогда слова, которые описывают его опыт.

Одним из таких слов и стала «классика». «Классик» — так он называл древних для него уже авторов, поэтов и прозаиков, которых сам держал на передней полке рядом с собой, чтобы можно было протянуть руку, вынуть книгу, перечитать её или найти нужное место. Точно так же у многих из вас есть золотая полка с книгами, которые перечитываются. Здесь «классичное» имелось в виду как «стоящее в первом ряду». Буквально в первом ряду, под рукой.

«Классичное» — также наводящее порядок. Здесь мы уже легко можем перебросить связь от военного флота к книжному миру. Военный флот должен пройти через бури, не нарушив строй; точно так же, как и солдаты должны маршировать по неровной земле в дождь и слякоть, не нарушая ритм и порядок в больших испытаниях.

Таким образом, классика — больше, чем искусство. В искусстве важна индивидуальная воля, индивидуальное чувство красоты и уместности. В классике нужно чувствовать других классиков, как солдат чувствует тех, кто марширует впереди — видя их, но и тех, кто марширует позади — их не видя. Так же и в системе Авла Геллия: древнеримские поэты и прозаики говорили примерно об одном и том же, имея в виду будущее процветание Рима как столицы наук и искусств.

Конечно, Авл Геллий пытался иногда выдать желаемое за действительное; но его мечта, как и любая по-настоящему культурная мечта, определяет жизнь столетий наперёд. Понятно, что у него классика — прежде всего книги, которые постоянно ему что-то рассказывают, сопровождают его в жизненных бурях и невзгодах, которые можно взять с собой, если библиотека пострадает. Примерно как Владислав Ходасевич писал о собрании сочинений Пушкина, взятом в изгнание: «А я с собой мою Россию в дорожном увожу мешке».

Современное значение слова «классика» появилось позднее. В 1690 году Антуан Фюретьер, французский учёный-лексикограф, выпускает универсальный словарь, в котором толкует понятия разных наук и приводит к общему знаменателю знания, прежде бывшие различными, оставаясь достоянием цехов и корпораций. Фюретьер предвосхитил Просвещение, как раскрытие корпоративных навыков и знаний друг другу, когда термины, слова, понятия перестают быть достоянием лишь небольшой аудитории принадлежащих команде: когда есть корпорация врачей, и она хранит свои секреты, есть корпорация юристов, хранящая свои секреты, и т. д.

Фюретьер думал о том, что в новом, регулярном государстве, в королевской Франции, науки должны быть столь же ясны, сколь ясен классицистский парк, который просматривается во все стороны, так что мы заранее можем сказать, где именно он кончается, даже если он бескрайний и взор не вмещает искусственно обустроенных просторов. Учёный дал в своём словаре и слово «классика». Нужно заметить, что такой словарь, как и потом знаменитая «Энциклопедия наук и ремесел», оказался не просто бестселлером, а дорогой книгой. За ней охотились так же, как сейчас за новым iPhone, — как за дорогим, но исключительно нужным, вводящим в современную социальность, предметом.

Словарь Фюретьера даёт определение «классике», ссылаясь на Авла Геллия и говоря, что классиками мы называем образцовых латинских авторов, каждый из которых может преподаваться в классе. То есть рассуждения Авла Геллия о том, что он занимается этими авторами, было понято как то, что он содержит свою студию, класс, где и преподаёт этих авторов.

Слово «студия» и другие ключевые слова были растолкованы не совсем верно. Но, как всегда бывает в истории, многие выдающиеся термины, ключевые, создаются в силу случайности и затем начинают означать вовсе не то, что должны были значить. Например, слово «романтика», которое создал в 1800 году Новалис, имело значение науки, обучающей жить как в романе. Так существует физика, изучающая жизнь тел, и романтика, изучающая жизнь романов, и далее стало означать художественное направление. Или слово «реализм», которое сначала использовалось как обозначение новых наук, связанных с промышленностью и прогрессом, затем стало означать науку о современности, о реальном — машиностроении, индустрии XIX века, и в итоге перешло в художественную критику как обозначение аналитического и близкого науке и индустрии подхода к современности. Классика — один из таких терминов.

Одно из недоумений, которое вызывает ещё это слово в русском языке, связано с тем, что в русском языке заведомо различаются «классика» и «классицизм». Этого нет во французском языке. Французское «la Classique» означает XVII век — век классицизма, а вовсе не древнюю классику. Веймарский классицизм, хронологически совпадающий с французским неоклассицизмом, тоже классика, ориентированная на античный идеал, особое чувство меры, иерархию жанров и официальную институционализацию литературы.

В русском языке эти понятия разошлись. Мы отличаем классицизм XVIII века от русской классической литературы XIX века. Это приводит к тому, что мы не замечаем многих классицистских черт у Пушкина, хотя он в основе своей, по воспитанию, и многим эстетическим приоритетам — классицист, несмотря на то что гениально применяет новейшие достижения мировой литературы, которым мы позднее дали названия вроде «романтизма» и «реализма». Почему? Потому что Пушкин исходит из иерархии жанров, из того, что любое слово — жанровое и, начиная писать, он заранее знает, в каком жанре будет это делать.

Другое дело, Пушкин, серьёзно переживая своё призвание, эту жанровость понимает не как ряд условностей, а как ряд жизнестроительных проектов. Для него написать — это и пережить, и прожить, а не только выполнить условия жанра.

Так же пушкинское чувство меры, представление о норме, о природе как театральном занавесе — все идёт из классицизма. В отличие от романтизма, который ищет свой язык, в котором у природы свой язык чувства, эмоций, пушкинские герои действуют строго в соответствии со своей психологией, а природа воспринимается как фон или декорация — пусть даже пышная классицистская декорация, — а вовсе не как романтический субъект томления и страдания.

Путаница этих понятий приводит у нас и к тому, что многие классические черты нашей собственной традиции не воспринимаются или воспринимаются неправильно. Для классики важна идея сохранения памяти внутри действия, что любое действие достопамятно и помнит о прежних подвигах, бережёт их честь. Для Пушкина такая идея сохранения памяти поэтом была исключительно важна.

Также классицизм исходит из того, что нормы, с которыми он имеет дело, будут дальше воспроизводиться. Тогда институциональное воспроизведение норм, причем глубоко прочувствованное, и является воспроизведением традиции, как мы и читаем:

И славен буду я, доколь в подлунном мире

Жив будет хоть один пиит.

Сбивает нас с толку и советский идеал классики, в котором такое преемство мыслилось не как торжественное принятие жреческой роли, не как вступление в серьезное служение, а как назначение: кого признавал Максим Горький, тот считался советским классиком. Такое отношение к классике как к ряду назначений спародировано в стихотворении Виктора Кривулина про прогулку рабочего по Царскому Селу:

В парке ливрейном чего ж не гулять гегемону?

Роскоши, роскоши всюду! и блеску! и звону!

То пролетит киносъёмка на тройках лихих,

То зашипит в репродукторе пушкинский стих.

В этом стихотворении описывается восприятие старого классицизма (Царского Села) как набора аттракционов, пользование которыми подтверждает некую культурную лояльность.

Есть представление о школьной классике как о каноне, есть представление о дисциплинарной классике как о том, на что надо ссылаться, и, есть представление об индивидуальной классике, как, например, для любителей джаза есть классический джаз. Все эти значения, как мы видим, укладываются в сцену, свидетелями которой мы быть не могли, но близкую нам душевно, когда ослепший Авл Геллий, постаревший раньше срока, по ночам в библиотеке перебирает свои классические свитки, понимая, что это его вдохновение, но и его служение на все времена.

Пример того, как рождается понятие классики, мы можем усмотреть в живописном полотне, на котором немецкий маньерист изобразил апостола Луку, пишущего икону «Мадонна с младенцем» с натуры. При этом он действует так, как действовал Рафаэль, полностью следуя его реформе, когда всё начинается с рисунка, а рисунок позднее заполняется красками, оттенками, нюансами. Рафаэль совершил настоящий переворот: до него живопись была примерно как текстовое письмо — заполнением пространства изобразительными знаками, когда художник отдельно изображает голову и одежду, затем — дерево, то есть пишет так же, как сочиняется роман, и только внутренний ритм позволяет ему всё это связать.

Само открытие внутреннего ритма, нужно заметить, принадлежит именно античной классике, для которой это — главная аскетическая задача поэта. «Внимай своему ритму», — как говорили лирики. То есть, говоря по-нашему, «следи за скоростью собственного мышления или действия». Задача самоконтроля и оказалась тогда главной эстетической задачей, благодаря которой мы и имеем Аполлонов и Афродит, а не вывески, на которых всё изображено по отдельности, не графическую условную запись происходящего.

Рафаэль во многом взломал эту систему, положив рисунок и его раскрашивание в основу действия. По сути, это та же техника, которую использует Дисней в своих мультфильмах. Диснея нужно назвать рафаэлитом. За контуром следует цвет, за цветом — жест, движение, а за ними — впечатление.

Разумеется, евангелист Лука, даже если был профессиональным художником, не мог писать таким образом. Но в маньеристской живописи подразумевается, что сам живописный акт — открытие природы живописи. Художник, пишущий мадонну, тем самым раскрывает и природу, и само устройство живописи: показывает, как работает этот прибор, этот «гаджет». Важно было показать не сходство или различие мадонны в действительности и под кистью Луки, — а то, что живопись может возникнуть и на пустом месте раскрыться в своём классическом совершенстве.

Поэтому настоящая классика противоположна простому копированию и воспроизведению. Действительно, нет ничего более антиклассичного, чем воспроизведение готового канона. Мы в обилии видим вокруг китч: воспроизведение архитектуры или живописи прошлых времён. Поэтому для настоящей классики важно, чтобы это словно создавалось на ходу, будто бы это просто становилось на наших глазах частью нашего же собственного опыта.

При входе в настоящий классицистский парк мы сначала теряемся, кажется, что мы никогда его не обойдём, но вдруг парк преобразуется, как логичная и последовательная конструкция. Мы внимаем этому парку как технике, транспорту, обитанию в большом городе. Попытка воспроизвести парк в домашних условиях заведомо провалится. Перед нами не будет раскрываться та самая «огромность», о которой говорили Гёте и Пастернак, большая непостижимость классики, заставляющая доверять себе с самого нашего детства, когда мы видели кукольный театр, где куклы появляются и исчезают, и тогда, когда мы приезжаем в город, который видели только на фотографиях, когда осваиваем науку и становимся, например, мастерами в решении уравнений, — переживаем настоящую классику. То, что было огромным, невнятным, туманным, известным по многим отражениям, теперь становится настоящим.

Известен синдром Стендаля — оказаться во Флоренции, восхититься ею так, что будешь бродить целыми днями заворожённый, впечатлённый. Только такое переживание будет по-настоящему сладостным. Откуда оно берётся? Флоренция похожа, одновременно, на всё — обычный город на берегу реки, дворец, рынок, общий театр, где все друг друга показывают, стадион. Здесь были самые богатые празднества и самые знаменитые политические события. Ферраро-Флорентийский собор вполне сопоставим с нашими Олимпийскими играми по международному значению. Встречаясь с неизбывностью избытка, мы заворожены классикой.

Напомню о мифологических фигурах Аполлона и муз. Музы изображаются и со своими орудиями, и танцующими. В маньеристском искусстве, в миниатюре Николая Спафария, созданной в 1672 году в Москве, Аполлон и музы представлены в традиционной иконописной манере. Или на фреске в Бостонском музее изящных искусств, которую уже можно отнести если не к ар-деко, то к ар-нуво. Что же означает этот хоровод муз как один из символов классики? Понятно, что каждая учит своему искусству. Первоначально, муза — одна из горных богинь — «монтья», хотя есть и альтернативная этимология «мыслящая». Латинское слово «mons» мы знаем, а в греческом это слово перешло с носовым произношением в «муса» — то есть богиня, которая время от времени спускается с гор и вдохновляет на искусство. Танец муз совершается в вышине, он будто увлекает к каким-то новым вершинам. Спуск и подъём в гору следует понять как минимальное посвящение. Известно, что восхождение — один из видов инициации. Только муза может принести её сама, нас не дожидаясь. Настоящее классическое искусство само приносит всем тот опыт, который иначе, в индивидуальном порядке, мы получали бы очень долго, конструируя вокруг себя обжитый мир, подчиняющийся нормам, которые удобны нам, в которых мы чувствуем себя как дома. Музыка, драма, любое искусство приходит к нам как уже устроенная душа вещей.

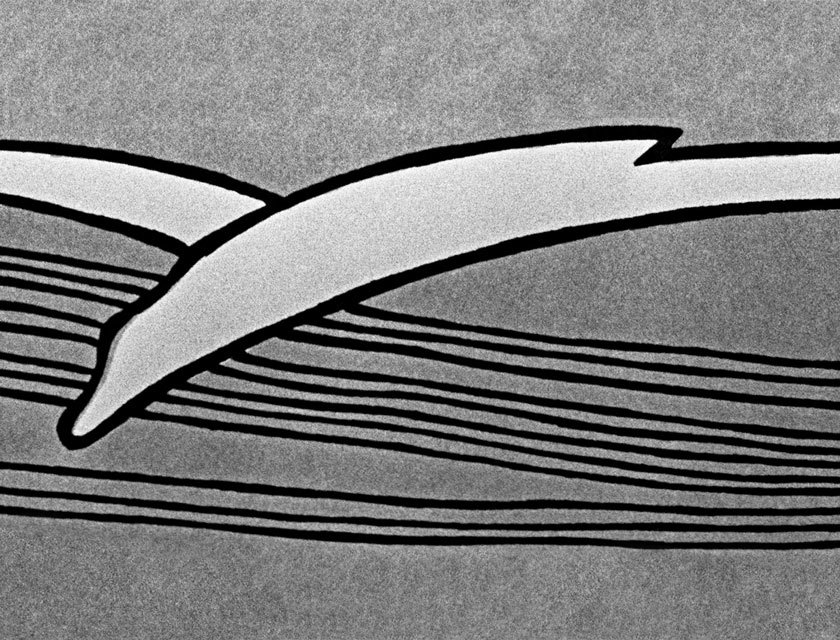

Представление о том, что искусство может смирять стихии — древнее. Даже у наших архангельских поморов было принято читать былины во время шторма на Белом море, чтобы ритм этих былин убаюкал волны. Но классика — не образ индивида, смиряющего море, а образ кораблей, которые идут дружным строем, как книги. Они преодолевают свой девятый вал, сохраняя свой интуитивный строй ещё надолго.

В образе танца муз тоже нужно видеть образ классики. Когда танцуешь — физически чувствуешь только двух соседей, которых держишь за руки. Но любой хореограф вам скажет, что танец не удастся, если не чувствуешь всех остальных, остальных восемь, по числу муз, участников танца, и не чувствуешь Аполлона. Речь идёт не о передаче по цепочке какой-то интуиции, а, скорее, об особой самодисциплине, которая позволяет понимать интуитивно не только то, что думает и делает твой сосед, но что думают и делают дальние.

Классицизм, как мы его знаем воспевал единство действия. Он указывал на то, что три единства, как это обосновывал Никола Буало, нужны для того, чтобы мы не утратили интуитивное понимание героя. В течение дня герой, персонаж, может сохранять себя на сцене, блюсти себя в своём характере и может следовать известному указанию Библии о том, что нужно прощать до заката. То есть нравственный характер, в котором есть прощение, но нет затаившейся злобы, -–характер одного дня. Если же на сцене мы представим действие нескольких дней, лет, — это будет разрушением классической интуиции. В результате мы должны будем доверять персонажам, произволу автора, но перестанем чувствовать их как родных, как тех, кто умеет мыслить, прощать, давать отчёт в своих поступках хотя бы каждым вечером.

Бывает и живая классика. Вергилия уже при жизни считали классиком. Но почему? Приведу пример истории из шестой книги «Энеиды ». Прежде чем спуститься в ад, Эней оказался, среди прочего, на поляне блаженных душ, которые готовятся к новому воплощению, но именно поэтому должны всё забыть. Они остаются теми же душами, но, когда вновь летят на землю, забвение сглаживает все черты памяти в их уме.

Какая-то цель у этих душ есть. Это не беспамятство в смысле отрицания памяти или нежелания признать свою вину. Скорее это напоминает то беспамятство, которое мы знаем как восторг, как то, что «я без ума, не могу ничего соображать, видя это произведение».

Я уверяю, что классический статус Вергилию при жизни обеспечил в том числе этот эпизод, где он, по сути, показал, как возникает классика. Точно так же возникает картина Луки. Душа может ничего не помнить, но вот она возвращается на землю и становится душой со своей миссией. Так же и в классическом произведении: мы можем встречать знакомые характеры, готовые ходы и всегда встречаем их как жизни новизну.

Трагедия всегда повторяет уже известный сюжет, комедия — те положения, с которыми мы много раз сталкивались в жизни. Но что делает классикой эти произведения? То, что они позволяют нам опомниться и ожить душой. Просматривая трагедию, мы вроде знаем сюжет, — но затем оказывается, что по-настоящему его не помнили, потому что переживания обретаем всё время будто впервые.

Мы вновь воплощаемся, как те самые вергилиевские души, и смотрим на Эдипа или Гамлета широко раскрытыми глазами ребёнка; постоянно снова ловим себя на том, что всё знакомо, но мы никогда прежде не чувствовали себя настолько цельными, понимающими цель своей жизни; не знаем, для чего смотрим это драматическое произведение, но знаем, что цель есть не только в самом произведении, но и в нашем переживании этого произведения.

Небольшая шутка в связи с этим. В одном детском лимерике одна из зачинательниц сюжета «Энеиды» — Юнона, супруга верховного бога, объясняется со своими павлинами. Павлины жалуются, что они не могут петь как соловьи, на что Юнона отвечает им, что только это и позволяет попридержать их глупый язык. Эта шутка на самом деле восходит не к античным басням, а к тому, что павлин, наделённый внешней красотой, лишён настоящего красноречия, тогда как оно появляется у Юноны, которая может не просто порицать своих зазнавшихся крылатых коней, а сказать, как именно нужно говорить, выглядеть, держаться. То есть, если павлины пытаются быть творческими, они представляют неклассическое искусство, основанное на показе себя, желании браться за совершенно разные, малосовместимые вещи, а Юнона представляет классическое искусство, знающее меру, толк, смысл. В нём хорошо танцевать, держаться при людях и говорить умные вещи — единое явление меры. В этом смысле Пушкин классицист, для которого танцевать, гениально писать, быть аристократическим до кончиков пальцев было одним классическим навыком.

Напомню, что сам идеал аристократизма был изобретён другом Рафаэля — Бальтазаром Кастильоне в диалоге придворных, где он просто перенёс риторические требования на поведение аристократа. Например, речь в риторике должна быть безыскусной, хотя и продуманной. Так и аристократ: он должен продумывать все свои жесты, но держаться непринуждённо, тогда как в нуворише всегда распознаётся насильственность и показное поведение. Аристократу положено быть немного рассеянным, как и настоящая риторика должна быть чуть-чуть неправильной, иначе она кажется нарочито искусственной. Аристократ показывает себя лёгким душой и сердцем, умея не принимать ничего близко к сердцу. Так и риторика — освещает все предметы, не принимая ни один близко, но показывая, как работает целый мир.

Так аристократизм стал классикой и обеспечил классицизм, потому что риторика ещё классичной сама быть не могла. Она требовала с самого начала поддержки в виде жеста. Настоящий ритор должен уметь хорошо двигаться по сцене, а не только хорошо говорить, так же как аристократ заведомо всегда хорошо двигается, обладает культурой жеста.

Поэтому изобретателем классицизма следует считать не Буало, не Расина, а Бальтазара Кастильоне, которого в своё время запечатлел Рафаэль. Он стал изобретателем классицизма как мы его понимаем — когда жест, слово, мысль согласны друг с другом: но не благодаря продуманной, насильственной подгонке, а словно бы естественно. Для аристократа естественно явиться собой в хижину бедняка или во дворец императора, на досужий сбор друзей или политическое народное собрание. Эта уместность и есть классицизм. Пока этот идеал аристократизма жив, до тех пор классика и классицизм нам вполне понятны.

На обложке журнала «Jugend» 1910 года дионисийство — разгул фавнов и других спутников Диониса — представлено как городская сценка с аккордеоном, плясками, попойкой. Кажется, что эта обложка создана по законам карикатуры. Но именно это превращает, как ни странно, привычные образы дионисийского шествия в своеобразную классику. Жест, манера самого движения, словно навеселе, впервые обращает дионисийский культ в часть классики, — тогда как классицист был верен Аполлону, а не Дионису. Если мы просто видим танец фавнов, сатиров, изображение вакханалии, которым нас одарила живопись с XVI по XIX век (это один из академических сюжетов), то изображение в «Jugend» — отступление от нормы, жанровая сцена. Но в то же время — возвращение через декоративность к классическому переживанию дионисийства как постоянной импровизации, чуткой к тем, кто её слушает, как увлечённый танец с самим собой, когда превращаешься из человека в зверя, готов принять собственную природу и природу других людей, — этот почти фовизм карикатуры возвращает нас к классике.

Классика в строгом понятии классицизма — ещё и дело декораций. Как я уже сказал, Пушкин воспевает природу как классик, а не как романтик. Он видит в природе декорацию, кулисы, определённое сопровождение эмоциональной жизни героев при их самостоятельности: они уже берегут честь смолоду, приняли решение, следуют определённому характеру. И природа может разве что своим аккомпанементом подтвердить (или нет) это решение, выступив уместным (или наоборот) фоном.

Пушкин — классик в том, что сохраняет это чувство уместности. Как и положено, он распознаёт в осеннем ветре звук вдохновения, явление божества. Как в Библии пророку Господь является в голосе холодного ветра, так и здесь божественное вдохновение даётся как главный способ пережить самого себя, справиться с самим собой, потому что вдохновение и есть та лёгкость, которая позволяет совладать со своим страшным «я», с тем страхом, который известен психоаналитикам.

Пушкин — классицист и потому, что может быть растроган. У него нельзя прочесть без умиления элегии Овидия, нельзя не пролить слёзы, перечитывая книгу своей жизни, не расплакаться, увидев чужую судьбу. Это важно, потому что часто мы воспринимаем классицизм как нечто холодное. При таком определении все сразу вспоминают белый мрамор, регулярный парк. Если в классицизме и есть холодность, то это холодность самого вдохновения, пронизывающего тебя, словно ледяной ветер. Но это не прохлада равнодушного отношения. Напротив, классицизм постоянно экспериментирует со сценическими пространствами, пытаясь то поставить статую на постамент, то вынести её в парк, то поместить в дворцовом зале.

Никто не экспериментирует с пространственным расположением вещей так, как классицист. С тем, что ансамбль должен явиться внезапно, как эпифания, как у Рильке явление Гермеса — вдруг взяло и явилось. Поэтому не следует понимать классицизм как холодность равнодушия. Если классицист признаёт природу равнодушной, то лишь потому, что это кулисы, которые должны быть твёрдо продуманными и рациональными; как числа не могут менять свои значения, так и природа не может менять свои кулисы.

Есть и другие мифы о классицизме — как педантизме, желании соблюдать все правила до мелочей. На самом деле классицизмом и классикой движет всегда интуиция целого, переживания того, что уже сбылось как целого — причём и того, что ты делаешь сейчас, и того, что уже сбывается. Именно поэтому к классикам в русской литературе и относятся Достоевский, Толстой и Чехов, которые вовсе не следовали никаким «школьным» правилам, а всегда их взламывали, производили величайшие мировые революции в литературе, но видели, как до них внезапно чудесно появилось какое-то произведение, например Гоголя, и как это явление становится значимым для них.

Известно, что однажды молодой поэт подошёл к Блоку и сказал: «Вы мне мешаете писать стихи, потому что Вы уже пишете так хорошо, что мне ничего не остаётся делать». На это Блок не оскорбился, а ответил спокойно, как и положено классику: «А мне мешает писать Лев Толстой». Действительно, Блоку было страшно при Льве Толстом, он видел, как писатель вдруг порождает какое-то произведение с самого начала и до конца, явленное как классическое, и страшно потому самому являть свои произведения — вдруг они таковыми не окажутся? Классическое не в смысле «входящее сразу в школьную программу», а в том смысле, который я всё время объясняю, — необозримое произведение, состоящее вроде бы из знакомых мыслей и чувств, представляющее людей как знакомых, но притом вдруг пересобирающее мир; возникающее так, как пробуждается от забвения та самая воплотившаяся душа у Вергилия, явленная так, как является лицо матери, ветка в окне, утраченное или обретённое время.

Заключая лекцию, я скажу, что классика по-прежнему остаётся с нами — в античном смысле создаваясь прямо сейчас. Действительно, мы не можем читать Сапфо иначе, как переживая явленное всякий раз как только что возникшее рядом с нами. Сапфо, как в одном из гимнов, который дошёл до нас полностью благодаря восторженному читателю I века, написавшему трактат «О возвышенном», призывает Афродиту с пёстрого трона явиться к ней. И дальше в стихах живописует её явление. То есть призыв и само событие оказываются прямо внутри одного произведения, оно сбывается там, где начинается речь, и сбывается как часть реальности.

Точно так же действовал любой классик из тех, кого в античности признавали образцовым автором. Это могла быть корпоративная образцовость, например как у Демосфена — классика риторики. Мы его однозначно не отнесём к классикам мировой литературы, но для ритора это образец: речь, пока она произносится, уже создаёт свою реальность, которая и оказывается законченной, продуманной. Мысль, обдуманная ночью при свете масляного светильника, логическая и красноречивая аргументация переплавляются в речи классика, и из этого возникает золотой поток сбывшегося. Тот поток, в котором мы узнаём саму динамику нашей жизни, сам её трепет, возможность дальше плыть на кораблях классики, подхваченными верным потоком, с чувством цели плавания. Классика остаётся с нами.

Александр Марков — доктор филологических наук, кандидат философских наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института мировой культуры МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Вазари-фест» — единственный в России фестиваль текстов об искусстве. Проводится с 2014 года в «Арсенале» (Нижний Новгород) Волго-Вятским филиалом ГЦСИ.