«Между строк»: «На смерть Жукова» Иосифа Бродского

В очередном выпуске подкаста «Между строк» литературовед Глеб Морев говорит со Львом Обориным о том, почему эмигрант Бродский, не испытывавший симпатий к советскому строю, решил почтить память советского маршала, о наследовании Державину, Пушкину и Мандельштаму — и о том, как Бродский усложняет традиционный жанр оды.

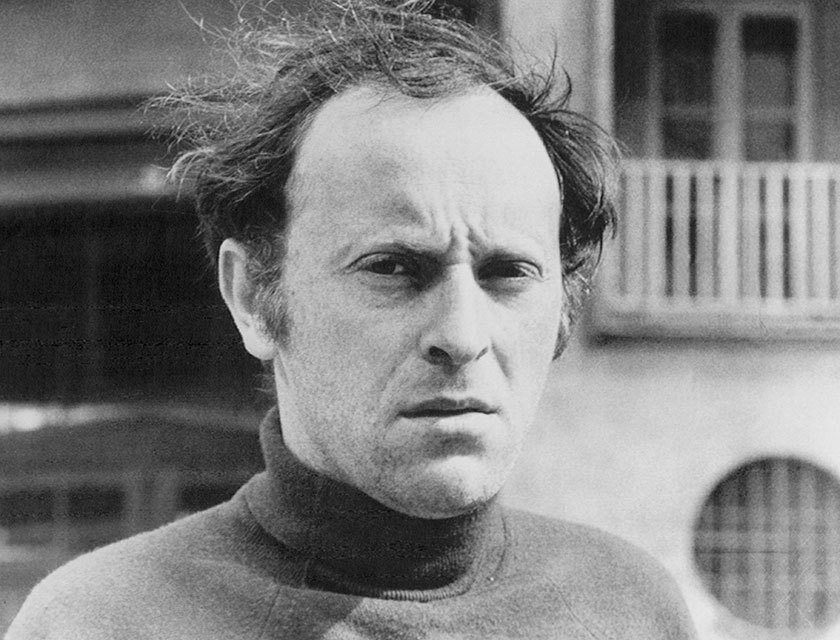

Иосиф Бродский

НА СМЕРТЬ ЖУКОВАВижу колонны замерших внуков,

гроб на лафете, лошади круп.

Ветер сюда не доносит мне звуков

русских военных плачущих труб.

Вижу в регалиях убранный труп:

в смерть уезжает пламенный Жуков.Воин, пред коим многие пали

стены, хоть меч был вражьих тупей,

блеском манёвра о Ганнибале

напоминавший средь волжских степей.

Кончивший дни свои глухо, в опале,

как Велизарий или Помпей.Сколько он пролил крови солдатской

в землю чужую! Что ж, горевал?

Вспомнил ли их, умирающий в штатской

белой кровати? Полный провал.

Что он ответит, встретившись в адской

области с ними? «Я воевал».К правому делу Жуков десницы

больше уже не приложит в бою.

Спи! У истории русской страницы

хватит для тех, кто в пехотном строю

смело входили в чужие столицы,

но возвращались в страхе в свою.Маршал! поглотит алчная Лета

эти слова и твои прахоря.

Всё же, прими их — жалкая лепта

родину спасшему, вслух говоря.

Бей, барабан, и военная флейта,

громко свисти на манер снегиря.

Стихотворение «На смерть Жукова» написано через два года после того, как Бродский был вынужден покинуть СССР. Бродский написал его в Голландии, где и узнал о смерти Жукова — летом 1974 года. И впоследствии он рассказывал Соломону Волкову Соломон Моисеевич Волков (р. 1944) — советский и американский журналист, литератор. Окончил Ленинградскую консерваторию. В 1976 году эмигрировал в США. Опубликовал книгу «Свидетельство» (1979), вызвавшую большой резонанс: по словам Волкова, она основана на разговорах с Дмитрием Шостаковичем в Ленинграде в 1971–1974 годах; однако Максим Шостакович и многие композиторы, оставшиеся в СССР, обвинили Волкова в фальсификации. Книга переведена на несколько европейских языков. Позже Волков издал книги разговоров с балетмейстером Джорджем Баланчиным, скрипачом Натаном Мильштейном и поэтом Иосифом Бродским. : «Между прочим, в данном случае определение «государственное» (стихотворение) мне даже нравится. Вообще-то, я считаю, что это стихотворение в своё время должны были напечатать в газете «Правда». Я в связи с ним, кстати, много дерьма съел». — «Почему это?» — спрашивает Волков. — «Ну, для давешних эмигрантов, для ди-пи От английской аббревиатуры DP — displaced person, «перемещённое лицо». Человек, вынужденный покинуть постоянное место жительства из-за войны, стихийного бедствия и т. д. Термин возник в результате Второй мировой войны и действий нацистской Германии, а позже лёг в основу понятия «беженец»; синонимичен выражению «вынужденный мигрант». , Жуков ассоциируется с самыми неприятными вещами. Они от него убежали. Поэтому к Жукову у них симпатии нет. Потом прибалты, которые от Жукова натерпелись…» — «Но ведь стихотворение ваше никаких особых симпатий к маршалу Жукову не выражает. В эмоциональном плане оно чрезвычайно сдержанное». — «Это совершенно верно. Но ведь человек, недостаточно интеллигентный или уж совсем не интеллигентный, он такими вещами особенно не интересуется, он реагирует на красную тряпку — Жуков, вот и всё. Из России я тоже слышал всякое-разное. Вплоть до совершенно комичного: дескать, я этим стихотворением бухаюсь в ножки начальству. А ведь многие из нас обязаны Жукову жизнью. Не мешало бы вспомнить и о том, что это Жуков, и никто другой, спас Хрущёва от Берии. Это его Кантемировская танковая дивизия въехала в июле 1953 года в Москву и окружила Большой театр».

Тут возникает вопрос, частый в связи с Бродским, о его «имперских настроениях», о том, каким образом в нём пробуждалось это патриотическое чувство, заставляющее, подобно автору-классицисту XVIII века, написать оду покойному полководцу. Собственно говоря, этим стихотворением довольно много интересуются те, кто так или иначе пытается обосновать какой-то особый патриотизм Бродского — несмотря даже на его известные высказывания против Афганской войны и так далее.

Да, в этом стихотворении, наверное, самое интересное — это его тема. Сама идея посвятить стихи смерти советского маршала. Я бы не сводил это к тому, что принято называть патриотизмом. Это более сложный и более интересный комплекс. Чтобы понять, насколько нетривиальным было это обращение к смерти советского маршала, надо попытаться восстановить контекст того времени, когда это стихотворение писалось. Прошло чуть более двух лет со дня эмиграции Бродского. На этот момент он ещё сравнительно одинок в эмиграции: основной вал культурной эмиграции из СССР как раз и начинается в дни написания этого текста — весной и летом 1974 года. В феврале был арестован и выслан из СССР Солженицын, и это послужило сигналом для очень многих деятелей ещё советской культуры. Или деятелей, которые из рамок советской культуры вышли в начале 1970-х, но продолжали при этом жить в СССР. Это был сигнал, что существование в СССР становится совсем конфликтным и некомфортным и что сама власть соглашается на то, что им лучше покинуть Союз. Уезжают Владимир Максимов Владимир Емельянович Максимов (настоящее имя — Лев Алексеевич Самсонов; 1930–1995) — писатель, поэт. Рано потеряв отца, сбежал из дома, беспризорничал, жил в детских домах и колониях для малолетних преступников. В 1951 году, после освобождения из лагерей, начал литературную деятельность. За романы «Карантин» и «Семь дней творенья», ходившие в самиздате, был исключён из Союза писателей и отправлен на принудительное психиатрическое лечение. В 1974 году эмигрировал в Париж. Автор романов «Ковчег для незваных», «Прощание из ниоткуда», «Заглянуть в бездну», «Кочеванье до смерти», пьесы «Кто боится Рэя Брэдбери?», «Берлин на исходе ночи» и других. , Виктор Некрасов, Ростропович и Вишневская покидают СССР, Галич, из друзей Бродского — Ефим Эткинд Ефим Григорьевич Эткинд (1918–1999) — литературовед, переводчик. После войны преподавал французскую литературу в Ленинграде, был профессором Ленинградского педагогического института имени Герцена. Поддерживал Солженицына, Сахарова, участвовал на стороне защиты в судебном процессе над Иосифом Бродским и подготовил самиздатовское собрание его сочинений. В 1974 году был уволен из института, лишён научных степеней и выслан из СССР. Во Франции преподавал русскую литературу, подготовил к печати «Жизнь и судьбу» Гроссмана. . Но в момент написания «На смерть Жукова» там ещё нет большого эмигрантского «комьюнити».

Представить себе самоощущение Бродского довольно любопытно. Это человек, который так травматично покинул СССР — потому что известно, что он фактически был принуждён к отъезду, уехал таким образом, каким не хотел: по еврейской визе, как эмигрант в Израиль. Никаких симпатий к СССР как к государству он, естественно, не испытывал. Образ настроений в том кругу, в котором Бродский вращался, к которому принадлежал в СССР, хорошо известен из мемуарной литературы, из интервью самого Бродского. Это была крайняя степень неприятия советской власти и крайняя степень неприятия тех порядков, которые царили в СССР. Известно удивление американских друзей Бродского, в частности Карла и Эллендеи Проффер Американские слависты, литературоведы, издатели. В 1971 году в Мичигане основали Ardis Publishing — издательство, выпускавшее русскую литературу (как современную неподцензурную — Иосифа Бродского, Сашу Соколова, Василия Аксёнова, так и тексты классиков XX века, не издававшиеся в СССР, — Михаила Булгакова, Марину Цветаеву, Андрея Платонова) на языке оригинала и в английском переводе. После эмиграции Бродского Карл Проффер помог поэту получить место на кафедре Мичиганского университета. , его издателей, который были стандартными американскими левыми интеллектуалами, когда они сталкивались в Москве, общаясь с Бродским и его друзьями, с крайними, по их классификации, «правыми настроениями». Когда Бродский и его друзья призывали продолжать войну во Вьетнаме, не идти на компромиссы с советским правительством. Эти люди, называя вещи своими именами, не имели бы ничего против военного поражения советской власти. И вот такой человек обращает своё внимание как автор на смерть одного из советских военачальников. Это крайне небанальный, неожиданный, нестандартный ход. Я не могу представить себе никакого другого поэта, принадлежащего к неофициальной культуре, неподцензурной советской литературе, для которого смерть Жукова стала бы поводом для поэтического произведения. Одновременно невозможен предпринятый Бродским ход был и для официальной поэзии. Ещё в 1957 году эмигрант второй волны Сергей Сигрист в парижском газетном тексте (точно неизвестном Бродскому) писал по следам актуальных событий: «Никто сегодня из советских поэтов не посмеет, вернувшись из Рима, посвятить стихи падению маршала Жукова и сравнить его хоть с Велизарием!» Здесь, таким образом, речь идёт о том, что Бродский называл полюбившимися Ахматовой словами «величие замысла». Это уникальное в тогдашней литературной ситуации «величие замысла» задаёт для стихотворения очень выигрышную рамку.

То есть, с одной стороны, Жуков — безусловная фигура. С другой стороны — сама великолепная одическая традиция подталкивает так о нём написать.

Ещё интереснее! Для круга Бродского Жуков — фигура, принадлежавшая к кругу советского официоза, несмотря на его сложные отношения с Хрущёвым и на сложные карьерные повороты его биографии. Это фигура, принадлежавшая советскому истеблишменту. И для окружения Бродского это фигура совершенно не безусловная. Но этим Бродский и велик, этим он и отличается от своих друзей и современников: он поверх этой сиюминутной эмоциональной мишуры безошибочно выделяет то главное, что, конечно, делает фигуру Жукова безусловной — с точки зрения истории, с точки зрения вечности, так сказать. И на этом строит своё поэтическое обращение. Собственно, Бродский об этом Волкову и говорит. Это производило тогда далеко не однозначное впечатление. Я думаю, что немногие были готовы сразу с этим подходом смириться. Потому что для большинства людей мир тогда делился на белое и чёрное, если угодно. Если ты против советской власти, то никакие исключения не подразумеваются.

«Против колхозов», как говорил сам Бродский.

Да. И Жуков как бы становится частью этих колхозов. Позиция Бродского была сложнее и интереснее.

Лев Лосев в своей биографии Бродского пишет о первой публикации стихотворения «На смерть Жукова», которая состоялось в журнале «Континент», так: «Оно вполне выражало совпадающие политические позиции журнала и автора: гордость за русскую героическую историю и высокую русскую культуру и отвращение к жестокости российского тоталитаризма». То есть, с одной стороны, есть великая фигура Жукова, «родину спасшего», с другой стороны, есть его жестокость — и речь идёт даже не о Великой Отечественной войне, а, например, о его участии в подавлении Венгерского восстания. И эти точки зрения как-то примиримы — в том числе подобным стихотворением. Вы думаете, Лосев ошибается здесь?

Это интересный вопрос. Это стихотворение не просто было напечатано в «Континенте» в 1974-м. Оно открывало первый номер журнала! Здесь надо объяснить, что такое журнал «Континент». «Континент» — это крупнейший русский зарубежный публицистический и литературно-политический журнал. Который возник на волне той самой массовой эмиграции, того массового исхода деятелей советской культуры в эмиграцию в 1974 году. И был основан писателем Владимиром Максимовым, который стал его главным редактором, получив субсидию на издание журнала от западногерманского магната Акселя Шпрингера, очень консервативного деятеля. Позиция Максимова и «Континента» была радикально антикоммунистической, не просто антисоветской. Журнал придерживался позиции отрицания вообще левых движений, прокоммунистических и коммунистических режимов во всём мире. Имел международный характер, в редколлегию «Континента» входили не только Бродский и академик Сахаров, но и разные правоориентированные писатели со всего мира, начиная от Сола Беллоу Сол Беллоу (1915–2005) — писатель, переводчик и педагог, обладатель Нобелевской и Пулицеровской премии, Национальной медали США и ордена Почетного легиона. Беллоу родился в семье эмигрантов из Российской империи, окончил Северо-Западный университет Чикаго, а позже преподавал в Миннесоте, Нью-Йорке и Бостоне. В молодости Беллоу был сторонником идей Троцкого и даже пытался встретиться с ним в Мексике, но не успел, так как на Троцкого было совершено покушение. Впоследствии разочаровался в левых взглядах и стал придерживаться консервативных воззрений. Главная тема в прозе Беллоу — положение человека в обществе и моральный выбор, который приходится делать каждому. В 1976 году ему была присуждена Нобелевская премия «за гуманистическую проникновенность и тонкий анализ современной культуры, органически сочетающиеся в его творчестве». и кончая Раймоном Ароном Раймон Арон (1905–1983) — французский философ, политолог, социолог. Один из основоположников критической философии истории и теории индустриального общества. До Второй мировой войны преподавал в Кёльнском, Берлинском, Гаврском, Тулузском университетах, впоследствии сражался в рядах французской армии, после оккупации страны сумел уехать в Лондон, редактировал журнал «Свободная Франция». После войны преподавал в Сорбонне, много лет сотрудничал с газетой Le Figaro. Придерживался либеральных взглядов, критиковал марксистов, был сторонником глобализации. и Ионеско Эжен Ионеско (1909–1994) — драматург, один из основоположников театра абсурда. Родился в Румынии, ребёнком жил в Париже, но позже вернулся в Румынию. Учился в Бухарестском университете, где впервые почувствовал ощущение конфликта с окружающей средой. Противостояние индивидуальности и массовой идеологии станет важной темой его произведений. Автор пьес «Лысая певица» (1950), «Бескорыстный убийца» (1959), «Носорог» (1959), «Воздушный пешеход» (1962), «Король умирает» (1962) и многих других. Сам Ионеско выступал против термина «абсурдизм», утверждая, что его пьесы реалистичны, а абсурден реальный мир. . В общем, довольно известные западные интеллектуалы правого толка. Интересный вопрос, ответ на который может дать архив «Континента», архив Максимова, с которым начинают сейчас работать исследователи: как проходила публикация Бродского через редакцию «Континента»? Были ли там какие-то обсуждения, дискуссии по этому поводу — или она прошла гладко? Надо отдать должное Максимову, который пошёл на этот неоднозначный — для 1974 года — и довольно смелый редакторский жест, открывая первый номер русского эмигрантского журнала стихами на смерть маршала Жукова.

Мы знаем, что у Максимова к Бродскому было особое отношение. Например, он напечатал стихи Эдуарда Лимонова, потому что Бродский на этом настоял. Хотя явно не хотел этого делать. Может быть, всё-таки величие текста и то самое «величие замысла» в стихах Бродского победило политические, конъюнктурные соображения.

Да. Не только здесь, но и в случае со стихами Лимонова большой пиетет Максимова к Бродскому, понимание его авторитета делает Максимову честь. Несомненно, это смелый, выдающийся редакторский жест.

Хочется перейти к самому стихотворению, к тому, как оно соотносится с биографией Жукова и обстоятельствами его похорон. В разных статьях говорится, что здесь описано представление какого-то человека, находящегося в толпе во время похорон Жукова. Кажется, что это скользит телевизионная камера: человек видит репортаж об этих похоронах по телевизору. Вполне возможно, что Бродский видел такой репортаж.

Так и было. Он смотрел по телевизору в гостинице.

С другой стороны, похороны Жукова выглядели совсем не так, как в этом стихотворении. В частности, не было никакого гроба, Жуков был кремирован — против собственной воли: он хотел, чтобы его похоронили, как обычно хоронят, хотел лежать рядом со своей недавно скончавшейся женой. В этом ему было отказано: урна с его прахом была захоронена в Кремлёвской стене. На похоронах на лафете фигурировала эта торжественно убранная урна, никакой не долгий гроб. Картина в стихотворении не соотносится с тем, что мы можем увидеть в кинохронике. И уж конечно, ни о каком Велизарии и Помпее, ни о какой опале, а потом возвращении в фавор по советскому телевидению никто бы не рассказал. Поэтому сразу возникает вопрос: кто в этом стихотворении говорящий — и по какому праву, в том числе праву наследования, он это произносит?

А это и есть главное. Бродский очень рано присваивает себе право — просто волевым решением — говорить от своего имени вещи, очень резкие и оценочные, которые в русской литературной традиции обычно исходят от статусных фигур. В русской традиции это право нужно заслужить. Это может говорить почтенный литератор, убелённый сединами писатель, который уже получил в общественном сознании статус пророка и мудреца. Парадокс в том, что Бродский становится на эту ступень, занимает это положение, исходя из внутренней убеждённости в своём предназначении. Это, как мы сейчас понимаем, внутренняя убеждённость, обоснованная поэтическим гением Бродского. Но тогда, в те годы, она внешне, социально ничем не была подкреплена. Разве только в очень узком кругу друзей и поклонников поэта.

Которые понимали, с кем они имеют дело. Ведь есть воспоминания о том, какой Бродский был заносчивый, как он кому-то не понравился. Такие воспоминания о молодом Бродском есть.

И не только о молодом. Прошло довольно много времени, прежде чем Бродскому удалось переломить исторически враждебное к нему окружение. Потому что, находясь в социально слабой позиции непечатаемого автора, он сделал точкой отсчёта своей речи позицию классика. Он на эту позицию становится уже в 26–27 лет, стихотворение «На смерть Жукова» написано, когда ему 34 года. На мой взгляд, тут проявляются рано выученные им уроки истории литературы. Он сознательно и довольно рано примеряет на себя какие-то черты пушкинской литературной биографии. Пушкинской личности. Это обращение к большим темам. Когда Пушкин написал «Клеветникам России», Чаадаев писал Пушкину: «Вот вы, наконец, и национальный поэт». И написание стихотворения «На смерть Жукова», в принципе, типологически схоже с той ситуацией, на которую Чаадаев откликнулся таким определением. Такой текст может исходить от национального поэта, который чувствует себя причастным к самым главным историософским проблемам истории своей страны.

Облечён правом говорить об этом.

Да. Сам текст развивается так. И поэтика этого текста как бы доказывает этот статус тем, что подключается к классической русской традиции.

Текст, на который стихотворение Бродского очевидным образом опирается, — это «Снигирь» Гавриила Романовича Державина. Он был написан в 1800 году на смерть Александра Васильевича Суворова. Очевидно, Державин и был первым поэтом своего времени, в таком качестве признанным официально. Известно, что Державин разговаривал с самим Суворовым незадолго до его смерти, о возможной для него эпитафии. И сказал, что единственной возможной эпитафией будут просто слова «Здесь лежит Суворов» — эти слова и были потом высечены на надгробии полководца. «Снигирь» — не заказная ода на смерть великого деятеля, стихотворение было написано вскоре после смерти Суворова, после того как живший у Державина снегирь выкинул какие-то коленца военного марша, которым был обучен, по утверждению поэта. И здесь Державину как частному лицу приходит в голову, что подобные песни сейчас совершенно неуместны, потому что с нами нет того, кто этот военный дух воплощает.

Гавриил Державин

СНИГИРЬ

Что ты заводишь песню военну

Флейте подобно, милый снигирь?

С кем мы пойдём войной на Гиену?

Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?

Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?

Северны громы в гробе лежат.Кто перед ратью будет, пылая,

Ездить на кляче, есть сухари;

В стуже и в зное меч закаляя,

Спать на соломе, бдеть до зари;

Тысячи воинств, стен и затворов

С горстью россиян всё побеждать?Быть везде первым в мужестве строгом;

Шутками зависть, злобу штыком,

Рок низлагать молитвой и богом,

Скиптры давая, зваться рабом;

Доблестей быв страдалец единых,

Жить для царей, себя изнурять?Нет теперь мужа в свете столь славна:

Полно петь песню военну, снигирь!

Бранна музыка днесь не забавна,

Слышен отвсюду томный вой лир;

Львиного сердца, крыльев орлиных

Нет уже с нами! — что воевать?

Мне кажется, что, при всём ритмическом сходстве, у стихотворения Державина совершенно другая — лирическая, задушевная интонация. Это стихотворение-рассуждение, и вопросы в нём — риторические. Может быть, они максимально приближены к высказыванию на публику. «Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?» — это такая традиционная похоронная формула: «Кого мы потеряли? Кого погребаем?» Как говорил Прокопович Феофан Прокопович (1681–1736) — богослов, писатель и переводчик. В раннем возрасте остался сиротой, воспитывался у родственников по материнской линии. Учился в Киево-Могилянской академии, позже во Львове, а за время пешего путешествия по Европе побывал в университетах Лейпцига, Галле и Йены. Несмотря на предложение папы Климента XI остаться в Риме, Прокопович в 1704 году вернулся в Киев и стал преподавать в Киево-Могилянской академии. Участвовал в Прутском походе, был замечен Петром I: император пригласил его в Петербург в качестве проповедника, который объяснил бы необходимость церковной реформы. После образования Святейшего Синода стал его первым вице-президентом, а позже — первенствующим членом Синода. В 1725 году был назначен архиепископом Великого Новгорода и Великих Лук. , когда умер Пётр I: «До чего мы дожили? Петра Великого погребаем!» Но в целом это стихотворение кажется более личным, не предназначенным для условной газеты «Правда» XVIII века. В отличие от стихотворения Бродского.

Но главное, что текст Державина абсолютно эмоционально и оценочно однозначен. Это плач по умершему великому полководцу, защитнику Родины, и никаких оттенков смысла там нет. В отличие от Бродского, здесь Державин выстраивает классический поминальный текст. И тем интереснее, что Бродский, совсем по-другому выстраивая своё стихотворение, считает нужным ориентироваться на текст Державина, взять его как семантический ключ. Подключая сюда и себя, поэта русской классической традиции. Одновременно и Жукова включая в общероссийскую историю, как бы вырывая его из неоднозначного и неприятного автору советского контекста. Преодолевая это своё эмоциональное неприятие подключением Жукова не только ко всемирной истории (Велизарий, Помпей), но и к русской, через Суворова. Показывая, что какие-то смыслы доминируют, превалируют над сиюминутными политическими расхождениями или политическими преступлениями, в которых, как и все советские государственные деятели, замешан Жуков. Вот в чём уникальность этого текста. Как он развивается, как Бродский его строит? Он последовательно строится на снижении, даже лексическом. Сначала упоминается труп, потом — тупой меч, глухая опала, отсутствие горести по поводу погибших солдат, адская область, страх его солдат перед возвращением в свою столицу. И он говорит, что всё поглотит алчная Лета. И его замечательное, гениальное слово «прохоря», которое, с одной стороны, обозначает сапоги, а с другой стороны, созвучно слову «прах».

Бродский и пишет «прахоря», тогда как сапоги — «прохоря». Конечно, сделано это нарочно.

Да. И вдруг в последних трёх строках стихотворения происходит молниеносное переключение всех смыслов. Бродский вдруг называет свои же строки «жалкой лептой» полководцу, спасшему Родину. И тут подключается цитата из Державина, его мотив, пусть и перевёрнутой отсылкой: у Державина снегирь поёт как военная флейта, а у Бродского военная флейта поёт как снегирь.

Больше того, Державин просит снегиря не петь, а Бродский — наоборот, считает, что эта высокая военная музыка здесь уместна. Полемика с интонацией, а не с местом полководца.

Да, но тем не менее Бродский открыто отсылает к Державину. Он включает классическую перспективу — и историческую, и литературную, — которая переворачивает весь оценочный фон. Стихотворение вдруг становится другим, совсем не однозначным, а сложным и очень глубоким.

Поразительно, насколько сложно и хорошо оно сделано. На самом простом уровне мы воспринимаем его ритм (четырёхиктовый дольник на основе дактиля, со стяжениями). Он напоминает барабанный бой, ритм марша. Он позволяет риторически задавать вопросы и давать на них ответы в той же строке: «Вспомнил ли их, умирающий в штатской / белой кровати?» И, через паузу: «Полный провал». Ритм сам как бы создаёт диалог внутри стихотворения, риторический диалог поэта с самим собой.

Но можно обратить внимание не только на ритм. Когда Бродский говорит «К правому делу Жуков десницы / больше уже не приложит в бою» — правота этого дела подкрепляется словом «десница», означающим «правая рука». Или вот Велизарий и Помпей — это полководцы, которые у нас не вызывают никакого эмоционального отклика. Велизарий — знаменитый византийский полководец, Помпей — знаменитый участник триумвирата с Крассом и Цезарем. Это просто имена великих полководцев, и Жуков, причисляясь к ним в смерти, встаёт в тот же ряд: с одной стороны, великих, с другой стороны — уже неподвластных людскому суду и людской оценке.

И вот здесь хочется поговорить о главном этическом повороте в этом стихотворении. О том совершенно не характерном для одической традиции месте, где Бродский начинает задавать вопросы об убитых солдатах и даже пророчит Жукову попадание в «адскую область». Почему вдруг полководец, которому, безусловно, здесь поётся хвала, оказывается насельником ада?

Я бы избежал таких однозначных определений, как «поётся хвала». В этом стихотворении не поётся хвала Жукову, в том-то и дело. Даже когда Бродский говорит о его талантах полководца, он говорит, что меч его был тупей вражьих.

«Родину спасшему» — это всё-таки констатация.

Но это происходит в предпоследней строчке. Весь остальной текст очень амбивалентен. Из исторических исследований мы знаем, что тактика Жукова заключалась в том, чтобы солдат не жалеть. Недавно я где-то видел фрагмент воспоминаний Эйзенхауэра: он общался с Жуковым и был потрясён тем, что тот считал нужным разминировать минные поля путём прохождения по ним пехоты, потому что полагал, что эти потери и так были неизбежными.

О том, что Жуков был жестоким полководцем, говорят и те, кто был ему лоялен, это правда.

Безусловно. В том-то и дело, что весь этот текст, включая даже половину последней строфы, даёт «интеллигентский» взгляд на Жукова или гуманистический взгляд на Жукова. Взгляд человека, для которого идеалы и принципы гуманизма, несомненно, важнее военных побед. Для которого в военной победе важна цена, уплаченная за эту победу, и который не может забыть о количестве солдатских жизней, которых эта победа потребовала. И плюс Бродский очень точно замечает тот послевоенный поворот к новым заморозкам в СССР, когда многие ожидали какой-то либерализации, а возвращаясь, попадали в лагеря. Всё это исторически очень корректно дано в тексте, но тем не менее его финал всё это переворачивает, не отменяя претензий гуманистического счёта. И выдвигает что-то, что служит этому счёту альтернативой. Это и делает текст таким глубоким: не оценочным, а философским.

А вы не думаете, что слова самого Жукова «Я воевал» уже служат таким оправданием? В таком духе: война есть война, она требует жертв, и никакой гуманизм здесь не уместен.

Да, на уровне этой строфы это читается как такое безразличное к людям даже не самооправдание, а констатация. «Да, я воевал, по-другому я не могу и не считаю нужным».

Владимир Акимов/РИА «Новости»

Я хочу ещё подчеркнуть две вещи, которые как раз в связи с этим «этическим поворотом» отличают стихотворения Державина и Бродского. С одной стороны, «полный провал» — это отсутствие какого-то раскаяния или, возможно, даже воспоминания об этих потерях. Тогда как у Державина возникает тот знаменитый образ Суворова, который ел сухари, по-простому спал на соломе в походах и считал себя в каком-то смысле ровней солдатам. С другой стороны, в традиции того «переворачивания», которое всё это стихотворение характеризует, на уровне эпитетов Жуков — только «пламенный». И это достаточно затасканное слово. «Пламенный революционер». Тогда как у Державина «сильный, храбрый, быстрый Суворов» — это нагромождение эпитетов, которым поэт предваряет чуть сниженное описание суворовской простоты. Бродскому, видимо, это не нужно. Наоборот, он хочет показать, что никакой простоты и задушевности в Жукове не было.

Безусловно. Бродский работает в начале этого текста на сталкивании противоположных понятий, оценок. У него рядом с «пламенным Жуковым» строкой выше упоминается «труп», который вообще в мемориальном тексте резко снижает весь пафос.

Да, конечно, оно грубое.

Но тем не менее всё это в какой-то степени аннигилируется последними тремя строчками. И здесь очень важно, что Бродский поднимается на этот уровень обобщения. То, что отличает его от поэтов-современников и делает его национальным поэтом — или, по-другому говоря, оценочно, великим поэтом.

Да, он здесь переизобретает жанр оды, подобно тому, как это сделал сам Державин. Когда вы говорили, что он ставил себя на пушкинскую позицию, я думаю, что, может быть, это было опосредовано и Мандельштамом, который тоже был одним из любимых поэтов Бродского. Мандельштам работал в жанре оды с ещё более поляризующей фигурой, чем Жуков, — со Сталиным. Мы знаем, что оду Сталину Бродский, может быть несколько эпатажно, считал чуть ли не лучшим стихотворением Мандельштама. При этом, когда Ахматова спрашивала Бродского, кто, по его мнению, может быть назван продолжателем пушкинской традиции, тот отвечал: «Мандельштам», и Ахматова охотно это подтверждала. Это, может быть, странная мысль, потому что никаких симпатий к Сталину у Бродского не могло быть вовсе. Тем не менее можно сказать, что такое звено в этой одической традиции тоже есть.

Безусловно. Здесь очень важна эта его отчасти эпатажная оценка оды Сталину как лучшего стихотворения Мандельштама. Конечно, Бродский не испытывал к Сталину никаких симпатий. Но для него принципиально важно было разделить банальные политические смыслы и качество текста. То, что всплыло в казусе с Лимоновым и Максимовым, когда Бродский убеждал Максимова напечатать стихи Лимонова, который политически был крайне неприятен и Максимову, и Бродскому. Но для Бродского самым важным было то, что стихи Лимонова казались ему очень хорошо сделанными. Он говорит, что это очень хорошие стихи, и пишет Максимову, что для редактора русского журнала это самое главное. Это отменяет все остальные смыслы. Эта же критериальная система прослеживается и в оценке стихотворения Мандельштама.

Что касается внутренних позиций Бродского и Мандельштама, на мой взгляд, они совсем разные, потому что ода Сталину стала следствием глубокого мировоззренческого и социального кризиса у Мандельштама — после попадания в воронежскую ссылку. Это отдельная и сложная тема. Его «Ода» — скорее болезненное явление: он считал свою работу неким искупительным трудом по отношению к своим прежним антисталинским стихам и ожидал, что этот труд будет воспринят и оценён государством (чего государство делать не собиралось). Мандельштам в своих надеждах глубоко заблуждался, что сделало его судьбу ещё более трагической. Бродский, в отличие от Мандельштама, создавая этот текст, находится в сильной позиции. Он совершенно не зависит от советской власти, он находится уже вне пределов её досягаемости. И тем интереснее, что, будучи совершенно свободным в своём волеизъявлении, в своём письме, он считает необходимым сделать оммаж такой фигуре, как Жуков.