Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Санкт-Петербург

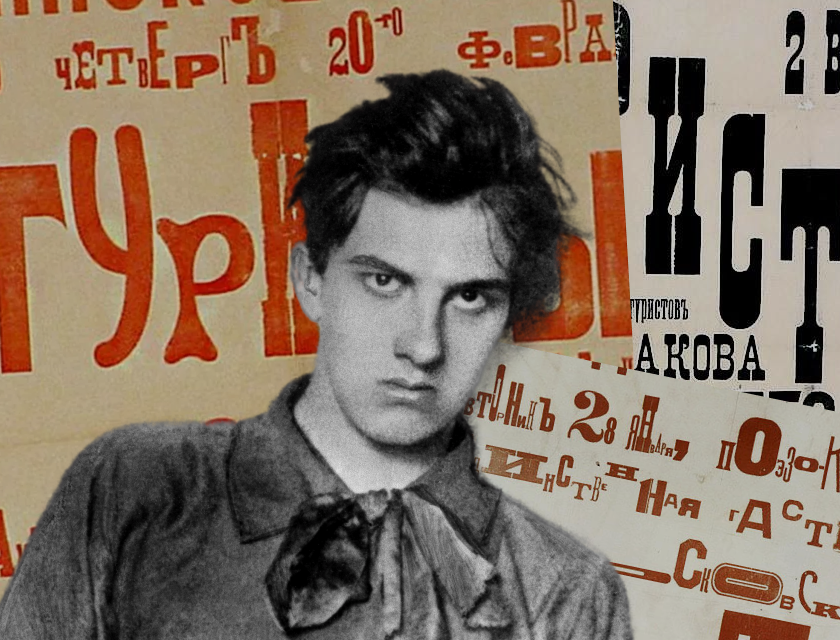

В издательстве «Водолей» вышел «Кротонский полдень» — самое полное на сегодня собрание стихотворений классика Серебряного века Бенедикта Лившица. Это издание тщательно подготовил историк, библиофил и исследователь литературы Василий Молодяков. «Полка» поговорила с ним о том, как шла работа над собранием, почему футуристический период — отнюдь не главный в творческой биографии Лившица и есть ли шансы найти его утраченные произведения.

Как была задумана и протекала ваша работа над собранием?

Эта работа была задумана тридцать пять лет назад, когда в 1990 году я прочитал вышедший годом ранее однотомник Лившица «Полутораглазый стрелец». Я был поражён его стихами, он сразу стал одним из моих любимых поэтов. Также я был поражён неполнотой поэтических текстов (по моде времени были исключены так называемые стихи о Сталине, хотя в них даже слова «Сталин» нет и всего один раз есть «Джугашвили») и очевидной скудостью, недостаточностью примечаний к стихам. Лившиц — «трудный» поэт, его надо тщательно комментировать, причём я имею в виду комментарий реальный, а не филологический, на который я даже не замахивался, ограничившись отдельными наблюдениями, ранее не бывшими в печати. Чтобы правильно понимать стихи Лившица, надо много знать — знать то, что он знал, и видеть то, что он видел. Например, «Леонард» в одном из ранних стихотворений — это не Леонардо да Винчи, а одно из имён дьявола, что ясно из контекста.

Летом 1991 года я прошёл по Петербургу — в то время ещё Ленинграду — с книгой Лившица в руках, обошёл все места, описанные в его стихах. Специально съездил в Куоккалу-Репино, чтобы посмотреть, как с тамошнего пляжа виден Сестрорецк. Когда я вошёл в Летний сад с книгой, открытой на стихотворении «Дождь в Летнем саду»… закапал дождик. До меня так, похоже, никто не гулял, иначе в примечаниях к однотомнику не возникли бы… это даже не ляпы, не фактические ошибки, а какие-то невероятные фантазии, которые на месте сразу рассеиваются. Я в прямом смысле слова увидел своими глазами то, что Лившиц описал и что во многом оставалось непонятным. Например, стихотворение «Решётка Казанского собора» кажется набором слов или, выразимся деликатно, поэтическим экспериментом. Но когда вы воочию видите эту решётку, всё становится понятно. Лучший комментарий к этому стихотворению — изображение решётки. Поэтому я поместил в книге открытку с её изображением, сделанным в 1913 году, — это именно та решётка, которую видел и описал Лившиц.

Тем же летом 1991 года чуть ли не во всех киосках Москвы продавался репринт русского перевода книги французского эзотерика Эдуара Шюре «Великие посвящённые», впервые изданного в 1914 году. Я тогда интересовался эзотерикой и купил его. Открываю главу об Орфее, а там: «Ни у Гомера, ни у Гезиода мы не находим свидетельств об Орфее…» — и рассуждение о глаголе «фракийствовать». И тут же вспомнил:

Ни у Гомера, ни у Гезиода

Я не горю на медленном огне,

И, лжесвидетельствуя обо мне,

Фракийствует фракийская природа.

Представляете мою реакцию! Лившиц серьёзно интересовался эзотерикой и эту книгу знал, как и многие другие. Об этом есть в моих примечаниях.

Зимой 1991/92 года я перечитывал Библию, от начала до конца, и попутно стал отмечать у Лившица, том которого у меня был всё время под рукой, библейские аллюзии, реминисценции и т. д. Их много, особенно в «Патмосе». Понимаю, что смог раскрыть не всё. Но до меня этим никто систематически не занимался. Я горжусь своим открытием, что «Патмос» — не сборник стихов, а единое цельное произведение, «нечто вроде оратории». Доказать это я не могу, и филологи меня, возможно, оспорят. Я привожу целый ряд формальных аргументов, но главное для меня — внутреннее читательское ощущение. Я несколько раз целиком прочитал эту книгу вслух. По-моему, это лучший способ постижения стихов Лившица, ярко выраженного декламационного поэта. Да и не только Лившица.

Что оказалось самым сложным в работе?

Самым сложным оказался реальный комментарий, за который я неоднократно принимался на протяжении всех этих 35 лет. Лившиц очень точен в деталях, особенно в стихах о Петербурге, и никогда не писал «просто так», «для рифмы». Если в стихотворении «Адмиралтейство» фигурирует «пятый в облаке солдат», значит, надо искать этого солдата именно в облаке, а не на фронтоне. Я нашёл. Где — читатель узнает из моих примечаний, объём которых превысил четыре авторских листа, благо никаких ограничений не было.

Я не смог прокомментировать целый ряд реалий, требующих пояснения, и честно в этом признаюсь. Окончательная работа шла весь прошлый год и в начале этого, 2025, года. В прошлом году, к сожалению, я не имел возможности съездить в Петербург и ещё раз посмотреть на описанные Лившицем места. Уверен, что смог бы пополнить и уточнить примечания. Но мне очень помог мой друг Александр Александров из Пушкинского Дома — знаток не только поэзии Серебряного века, но и Петербурга. Он не просто стал моими глазами, но увидел многое из того, что я ранее не замечал. В комментариях к стихам сборника «Болотная медуза» — его большой вклад.

Есть вещи, которые не смог постичь даже «коллективный разум» моих друзей и коллег, а это эрудиты разных специальностей. Например, в одном из стихотворений «Патмоса» есть строка «Все пять морей и тридцать две реки». Я не знаю, что имел в виду Лившиц. Но он имел в виду именно пять морей, а не четыре и не шесть, и тридцать две реки, а не тридцать одну и не тридцать три. Работу над комментированием стихов надо продолжать. Надеюсь в этом на Павла Успенского, знатока Лившица и одарённого филолога.

Как выстроена композиция книги?

В её основу я положил итоговое собрание стихов Лившица «Кротонский полдень» 1928 года. Это не механическое воспроизведение четырёх предыдущих книг, а новая, пятая книга его стихов, со своей тщательно продуманной композицией и внутренней архитектурой. На это тоже, насколько помню, никто не обращал внимания. В первый раздел «Флейта Марсия» Лившиц включил четыре перевода с французского — единственные переводы в «Кротонском полдне». В однотомнике они перенесены в раздел переводов. Я их, разумеется, вернул на положенное место. Кто я такой, чтобы решать за Лившица? Далее я воспроизвёл композицию первых изданий книг «Флейта Марсия» (1911) и «Волчье солнце» (1914), которые весьма отличаются от итоговой версии «Кротонского полдня». Целиком я привёл только тексты, не вошедшие в итоговое издание, а разночтения и варианты поместил в примечания. За ними я расположил стихотворения, которые исследователи относят к замыслу книг «Болотная медуза» и «Патмос». За ними — разные стихотворения 1900–20-х годов. Потом в стихописании у Лившица наступил перерыв — это важное обстоятельство. Далее впервые полностью приведены его стихи о Грузии из книги «Картвельские оды», авторская рукопись которой до нас, к сожалению, не дошла. Там напечатаны все «сталинские» стихи, и читатель может сам, а не с чужих слов составить о них представление. За ними — разные стихотворения 1930-х годов. Наконец, раздел шуточных и коллективных стихов, которые собраны впервые. Там есть очень милые вещи.

Каким предстаёт творческий путь Лившица в этой книге?

Скажу одно: он предстаёт. У читателя наконец появилась возможность прочитать все дошедшие до нас поэтические тексты Лившица и представить себе его творческий путь в исторической динамике. До подготовленного мной издания такой возможности просто не было.

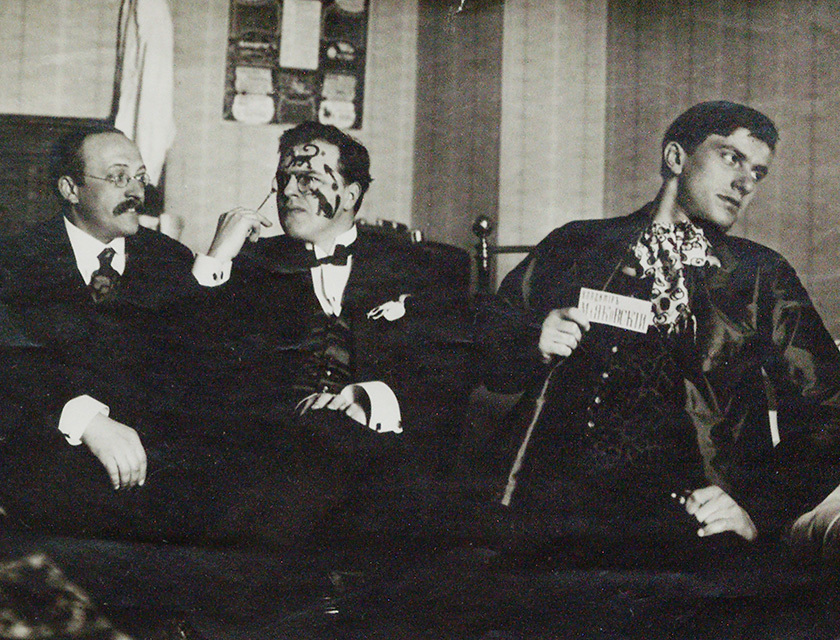

Пожалуй, единственное замечание. Почти все исследователи и истолкователи рассматривают литературную, в том числе поэтическую, деятельность Лившица исключительно или прежде всего в рамках футуризма… а остального как будто и не было. Футуристические стихи из сборника «Волчье солнце» — собрание увлекательных ребусов, отрада филолога, изучающего «поэтику загадки». Но если для нас поэзия — не просто собрание ребусов, а для Лившица было именно так, то надо признать, что это наименее ценная часть его поэтического наследия, главное место в котором занимают «Болотная медуза» и «Патмос». Эти книги, особенно вторая, ещё как следует не прочитаны и не осмыслены. Надеюсь, подготовленное мной издание сможет показать Лившица-поэта в подлинном масштабе. Надеюсь, у него появятся новые читатели, потому что книгу я делал не для филологов, а для любителей стихов — вроде меня самого.

Привлекали ли вы для работы архивные документы?

Я готовил книгу, живя в Японии, поэтому материалами архивов не пользовался. Скажу сразу: я не считаю подготовленное мной издание в полной мере научным. Это, так сказать, материалы к будущему полному собранию стихотворений Лившица по типу «Библиотеки поэта», необходимость которого назрела уже давно. Я использовал текстологическую работу Александра Ефимовича Парниса — с его разрешения, за что ему великая благодарность, — сделанную для однотомника с привлечением рукописей из государственных и частных собраний. Правда, в ряде случаев я от его текстологии отступил. Однотомник делался по стандартным правилам, когда надо писать «кафе», а не «кафэ». Но у Лившица и в 1911 году, и в 1928 году «кафэ», через «э»! Это случайность? Небрежность? Кто я такой, чтобы поправлять Лившица! Я смог сверить de visu все тексты с первыми публикациями, благо бóльшая их часть оцифрована и доступна в Сети — надо только уметь искать. В остальных случаях моими «глазами» были коллеги в Москве и Петербурге, которые присылали фото или сканы нужных страниц. Так что по печатным текстам у меня всё отработано. Я также использовал материалы частных собраний, в том числе тех, чьи владельцы предпочли сохранить анонимность.

Есть ли в книге ранее неизвестные тексты?

В книге всего одно впервые публикуемое стихотворение Лившица — оно печатается по автографу из частного собрания. Будут ли ещё открытия? Надежды мало, потому что чекисты «за ненадобностью» уничтожили архив Лившица после вынесения ему приговора и окончания «дела». Но верить в чудо хочется, потому что от отдельных его поэтических текстов до нас дошли «осколки».