26 июня 2024 года скончался Бахыт Кенжеев, один из поэтов группы «Московское время», блестяще развивавший и жанр элегии, и жанр едкой сатиры, великолепный собеседник и щедрый друг. «Полка» публикует воспоминания одного из его друзей — поэта и прозаика Александра Стесина.

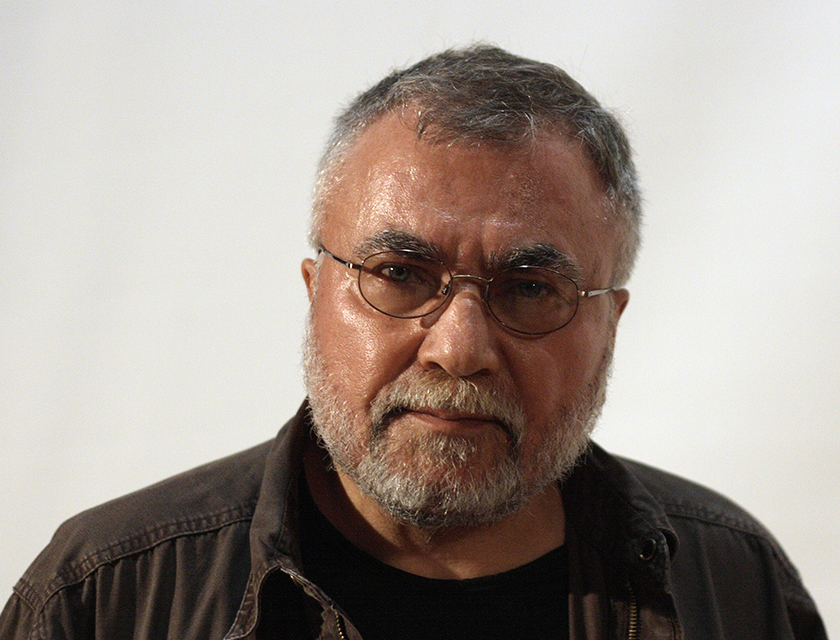

Иван Бесседин

В день, когда не стало Цветкова, я позвонил Лене, срывающимся голосом попросил передать трубку Бахыту и, едва он подошёл к телефону, дал волю слезам. Он же в ответ на мои рыдания заговорил ровным голосом взрослого, который успокаивает ребёнка: «Да, Сашенька, да, осиротели мы... Будем поминать... Видишь, вот я уже Лёшке стопочку налил, в центре стола поставил... Вот...» Я запомнил эту реакцию как нечто непостижимое: почему же он, для которого Цветков всю жизнь был лучшим другом, в тот момент не разрыдался, как я?

Два года спустя я получил ответ на свой наивный вопрос: невозможность смерти. Вечером 25 июня, всего за пару часов до ухода Бахыта, я говорил с реаниматологами из госпиталя Леннокс-Хилл и, хотя было понятно, что всё плохо, цеплялся за обнадёживающее: лейкоциты постепенно снижаются, стало быть, с инфекцией справились. Давление стабилизировали. Теперь будут делать КТ-ангиографию брюшной полости. Если исключат кровотечение и тромбоз, значит, никакой угрозы сейчас вроде бы нет... Ординаторша пообещала связаться со мной, как только появятся результаты ангиографии. Я лёг спать и уже в полусне увидел, как Бахыта выписывают из больницы, как мы снова сидим за столом у них на улице Мерсер. Как он, осунувшийся после болезни, тянется к бутылке, а Лена кричит, что ему нельзя. Посреди застолья он, как всегда, уходит вздремнуть... И наутро, прочитав ночное сообщение от Лены и позвонив ей, бормоча машинальное «как же так?», я всё ещё не мог стряхнуть утешительный полусон: вот сейчас он проснётся, выйдет из спальни, снова сядет с нами за стол и будет весело цитировать стихи Саши Кабанова: «Смерти нет, смерти нет, наша мама ушла на базу».

* * *

«В Переделкине лес облетел, над церквушкою туча повисла, да и речка теперь не у дел — знай журчит без особого смысла...» С этих стихов и с тех, что вошли в сборник «Осень в Америке», для меня началась современная русская поэзия. Когда я учился на последнем курсе Университета Баффало, они перевернули мою картину мира. Я бормотал их по дороге на семинары Чарльза Бернстина и Сьюзен Хау, думая о разрыве между теми стихами, что мы разбирали на занятиях, и этими, случайно отыскавшимися в университетской библиотеке. Дескать, language poetry «Языковая школа», «школа языка» (Language school) — американская поэтическая школа XX–XXI веков. Состояла в первую очередь из поэтов, группировавшихся вокруг журнала L=A=N=G=U=A=G=E. «Языковые» поэты опирались на достижения своих предшественников, таких как объективисты и школа Black Mountain, и создавали изощрённую интеллектуальную поэзию: несмотря на то что теоретики школы подчёркивали роль читателя в осмыслении произведения, чтение «языковых» поэтов требует серьёзной гуманитарной подготовки (в связи с чем критики «школы языка» называли эту поэзию слишком «университетской», иронической, безэмоциональной). Среди авторов «языковой школы» — Чарльз Бернстин, Рон Силлиман, Лин Хеджинян, Сьюзен Хау, Рэй Анмантраут, Розмари Уолдроп. — замечательная вещь, но уж если заниматься таким странным делом, как сочинительство, то ради естественной магии слова, ради таких вот строчек, мигом впечатывающихся в память. Иначе говоря, я влюбился.

Потом был вечер в «Русском самоваре», после которого чикагский друг Гарик Лайт подвёл меня, робеющего юнца, к кумиру. «Бахыт Шукуруллаевич, вот познакомьтесь, это — Саша, он ваш фанат». «Ну а твои стишки где можно почитать?» — проворковал кумир. Я пролепетал, что был бы рад прислать ему подборку, но ни в коем случае не хочу обременять его чтением моих, в общем, ученических виршей. Он записал свой имейл на салфетке, я послал стихи в тот же вечер, а к утру уже получил ответ — обстоятельный и незаслуженно комплиментарный. Окрылённый таким успехом, я дерзнул предложить: «Бахыт Шукуруллаевич, может быть, в следующий раз, когда Вы будете в Нью-Йорке, мы могли бы с Вами где-нибудь попить кофе?» — «Мы, казахи, пьём исключительно водку. Приходи в следующую пятницу в гости к моей подруге Лене. Вот адрес». Помню, как я готовился к этому походу в гости, репетировал какие-то слова — ничего не пригодилось. Помню, как он возлежал на диване, солидный и пожилой (тогда он был на два или три года старше, чем я сейчас). И вместо ожидаемой церемонности мэтра, знакомящегося с юным обожателем-подражателем («Проходите, молодой человек, садитесь. Что ж, я прочёл ваши стихи...»), бросил запросто: «Привет, Сашка».

Это было двадцать пять лет назад. С тех пор прошла целая жизнь, наша нью-йоркская жизнь с Бахытом в центре, во главе стола. «Двадцать лет прошло, словно двадцать дней». Теперь нужно вспоминать, записывать, пока не стёрлось. Но фокус в том, что вспоминать получается только тогда, когда начинается забывание. А сейчас он ещё тут, дремлет в соседней комнате. На столе — его знаменитый плов из узгенского розового риса, а на кухне — разгром, свидетельствующий о бурной кулинарной деятельности. Я тоже кулинар-любитель. «Ну это понятно, ты же биолог, а я химик, мы в таких вещах разбираемся». И когда он проснётся, поделится со мной своим последним гастрономическим открытием: «Эй, Вася, я недавно, наконец, понял, как делать настоящий домашний квас. Хочешь — расскажу?» Он как никто умеет угощать, принимать гостей. Мы готовим в четыре руки бешбармак или какую-нибудь экзотику, которую я притащил из супермаркета в Чайнатауне, или режем закуски к новогоднему столу. Потом часами сидим за столом, приятно перескакиваем с одной темы на другую, и Бахыт то и дело подливает, цитируя при этом друга Сопровского: «Много говорим, мало домой пишем». И пока я сижу за этим столом, с ним и с Леной, мне хорошо и спокойно как нигде в этом городе. Для меня эта квартира — safe space, как принято теперь говорить. Одно из любимых мест на свете. Я чувствую это всякий раз, когда, поднявшись на третий этаж, лифт открывается, и меня через весь коридор обдаёт запахом сигарет. А вместе с запахом, невыносимым с тех пор, как я бросил курить, — предощущение семейного тепла и уюта. Магия человеческого тепла подвластна Бахыту в неменьшей степени, чем магия поэтического слова. Вот почему и Цветков, пока жил в Нью-Йорке, приходил сюда каждую пятницу без исключения.

Александр Стесин

В своём замечательном романе «Трепанация черепа» Гандлевский написал о Бахыте, что тот «не лёгок даже, а лего́к». Так и есть. У тех, кто не знал Бахыта близко, могло создаться ошибочное впечатление, что он просто не замечает многих вещей, которые омрачают наше повседневное существование. Не замечает, не рефлексирует, не отдаёт себе отчёта. Что он — то, что по-английски называется oblivious. Разумеется, это максимально далеко от правды. Будучи человеком чувствительным и вдобавок склонным к депрессии, он, кажется, только и делал, что замечал, рефлексировал, переживал. Но предпочитал не выплёскивать это на окружающих (в этом смысле Бахыт всегда напоминал мне моего папу). Я думаю, лёгкость была для него осознанным выбором, установкой. Как и то удивительное достоинство, с которым он сносил любые оскорбления. Как тогда в Питере, когда пьяный литератор Мякишев срывал ему выступление хамскими выкриками из зала. Что-то про «пархатого жида» и «жалкого графомана». «Ну не дал мне Господь таланта, что делать? — отвечал Бахыт со сцены. — Ну давайте тогда послушаем ваши стихи, если вы так настаиваете». Такого ответа задира не ожидал. Рассчитывал на скандал, а получил кенжеевскую добродушную иронию. И сдулся, и был незамедлительно выведен из зала.

Та фестивальная поездка в Питер весной 2006-го была моим первым визитом в Россию с момента отъезда в Америку в 1990-м. И состоялась она, как и многое в моей жизни, благодаря Бахыту. Если уж вспоминать, можно начать с того, чем я ему обязан. Первой поездкой в Россию, первой публикацией в «Новом мире» и первым откликом — там же — на мои стихи, предисловием к моей первой московской книжке, знакомством с Сашей Кабановым и Ерболом Жумагуловым (в своё время он определил нас троих в свои «литературные дети»), с Леной Генерозовой и другими замечательными друзьями. Этот список можно продолжать и продолжать, и всё это — свидетельство удивительной кенжеевской щедрости. Щедрость, как лёгкость и теплота, — одно из его определяющих качеств. С тем же энтузиазмом, с каким он угощал и принимал гостей, Бахыт знакомил и продвигал своих друзей, пристраивал подборки, радовался чужим успехам, восхищался, километрами цитировал чужие стихи (в первую очередь стихи Сопровского, Гандлевского и Цветкова). Кроме всего прочего, он был удивительно верным другом. Через тридцать лет после смерти Сопровского продолжал говорить о нём, как если бы они виделись вот только вчера. В тысячный раз прочтя наизусть «Оду на взятие Сент-Джорджеса», поднимал тост «за Сашу» и настаивал, чтобы все чокались («иначе Саня бы обиделся»). Мне всегда очень нравился этот жест. Если пить за погибшего друга, то чокаясь. Если вспоминать, то — о весёлом.

Конечно, о весёлом. Иначе Бахытик обиделся бы. А весёлого было хоть отбавляй. Вспомнить хотя бы стихи Ремонта Приборова и Мальчика Теодора, которые зачитывались за тем же любимым столом на Мерсере. «Один еврей любил кита, а кит любил гипотенузу...» Или про клавиатуру с запавшей буквой «х», на которой он, «Багыт», «всё печатает эту гуйню». Или стихи, сочинённые Цветковым на какой-то из юбилеев: «Когда я познакомился с Бахытом, он растекался в лужу на глазах, питался мухами, страдал рахитом, он был еврей скорее, чем казах...» Или капустник, который Бахыт с Цветковым написали нам с Аллой на свадьбу, или тот, что они написали на день рождения Лены. Или стихотворные игры вроде конкурса на лучшие стихи с использованием словосочетания «Союз Советских Социалистических Республик». Четверостишие-победитель: «Как говорил ещё Сосо, / Намазывая маслом бублик, / Люблю Союз Советских Со- / циалистических Республик». Или традицию так называемой философской лирики — двустиший про писателей и философов, которую впоследствии продолжили и мы с Борькой Лейви. «Августин Блаженный / Хер имел саженный». И обязательное застольное пение хором, и его неизменные прибаутки («Все вы тут русофобы и предатели родины» или «Лена, сколько раз повторять, не позорь меня перед друзьями!»), и его практические советы («хозяйке на заметку»)...

Или вот: фестиваль «Киевские лавры», ежевечерний сабантуй на загородной даче (кто был, тот помнит) в самом разгаре. Вдруг сквозь общий гвалт я слышу голос Цветкова: «Михалыч! Ты что тут делаешь? Все врачи уже убежали спасать Бахыта, у него сердечный приступ!» Я срываюсь с места и несусь в дом, взбегаю по витой узкой лестнице на второй этаж (попутная мысль: если с этой лестницы никто не грохнется в пьяном виде, это будет настоящее чудо!) и врываюсь в комнату к Бахыту. Что здесь? Кто здесь? Где пациент? Вот он, тут, лежит на койке совершенно голый поверх одеяла и зычно храпит. Других врачей — Херсонского и Грицмана — не видать. Я тормошу Бахыта:

— Бахытик, проснись! Ты в порядке?

— Нет, — бормочет сквозь сон Бахыт, — я совсем не в порядке. — И, разом пробудившись, сев на кровати, продолжает уже отчётливо: — Я совсем не в порядке, потому что я слишком мало выпил.

Я спускаюсь обратно в сад и рапортую Цветкову:

— Ложная тревога, Петрович, никакого инфаркта. Обычный запой.

— Как? — удивляется Цветков. — А где же тогда все остальные врачи?

— Видать, на консилиуме.

Фотография Андрея Черкасова

* * *

После того как не стало Алёши, я начал время от времени звонить Бахыту, просто чтобы сказать ему, что я его люблю. А два года назад, когда летал в Алматы, подбил на это и Ербола. Раздавив бутылку, мы разбудили Бахыта среди ночи и стали дуэтом признаваться ему в любви и почитании (Гандлевскому в аналогичной ситуации повезло больше: в День благодарения мы с Олегом Лекмановым, обуреваемые приливом благодарности и любви, не стали будить адресата на другом конце света, а записали видеосообщение, которое он просмотрел на следующее утро). Разбуженный нашим звонком, Бахыт резонно выругался («Молодёжь, вы вообще в курсе, сколько здесь сейчас времени?»), потом прослезился: «Вспомнил сейчас, как мы с Лёшкой много лет назад из Мичигана звонили Елагину и как он тогда удивился, что кто-то вообще помнит про него и его стихи». Удивляется ли сейчас Бахыт, наблюдая из своего непредставимого «там»? Вся фейсбучная лента и все новостные каналы уже второй день заполнены его фотографиями и стихами. Кстати, о стихах. Если выбирать любимое в творчестве Бахыта, я бы выделил два периода: ранний (те стихи, что так поразили меня в юности) и самый поздний, стихи последних нескольких лет. Этот последний период — совсем другой, чем всё, что было раньше. Суше, проще и, на мой вкус, сильнее. Кажется, ему, как Мандельштаму, удалось предельно сконцентрировать свой поэтический дар под конец жизни.

А из раннего помнится, кроме прочего, всем известное: «Тормознёт — и лбом саданёшь в стекло, / А очнёшься — вдруг двадцать лет прошло». Как вместить в мемуар-некролог двадцать или двадцать пять лет нашей нью-йоркской жизни, в которой столько определялось его присутствием, его теплотой и лёгкостью? Как справиться с осознанием, что его больше нет; что невозможность смерти — краткосрочный защитный механизм?

Одна из моих любимых историй — о том, как Бахыт разговаривал во сне. По словам Лены, сноговорение случалось с ним регулярно, но она, как ни пыталась, никогда не могла разобрать ни слова. Лишь однажды услышала отчётливую фразу: «Ну ладно, ребята, ещё по одной, и расходимся». Когда она рассказала об этом в застолье, Цветков резюмировал: «Теперь мы знаем, что Бахыт проживает сразу две жизни, одну наяву, а другую во сне... И эти две жизни совершенно одинаковы». Спи спокойно, любимый Бахытик, пусть твой сон будет счастливым. А мы будем продолжать наяву, как будто ты снова ушёл подремать в соседнюю комнату; будем пить за тебя, чокаясь. Ты — с нами.

* * *

Памяти Б.

Когда напоследок стихи перешлют

с припискою «Светлая память»,

пусть смысл их раскроется, как парашют,

с небес позволяющий падать.И речка, в которую дважды нельзя,

Гудзон, обернувшийся Летой,

из прошлого, где ни обиды, ни зла,

протянется траурной лентой.Останься. Не спрашивай, что впереди

и где, в тридесятом ли Риме.

Очнись, как когда-то, и переведи

часы на «Московское время».Пусть снова в полночном кафе персонал,

ругаясь, обслужит, и снова —

цитат и острот полковой арсенал,

бок о бок и за слово слово.Манхэттена демисезонный наряд.

Водяра и плов у «канадца».

Не в мутную Лету с разбега нырять —

в живую среду окунаться.Туда, где баклуши примерные бьют

и путают годы с часами,

и вновь за Сопровского, чокаясь, пьют:

«Иначе обиделся б Саня».