Столетие старшего из братьев Стругацких — повод для нового осмысления сделанного ими. Главные фантасты, писавшие по-русски, Стругацкие не просто предложили множество ярких образов, которые подошли и для будущего, и для настоящего: они создали выдающуюся литературу, не вмещающуюся в жанровые рамки. По просьбе «Полки» критик и писатель Василий Владимирский размышляет о том, что сделало тексты АБС такими долговечными.

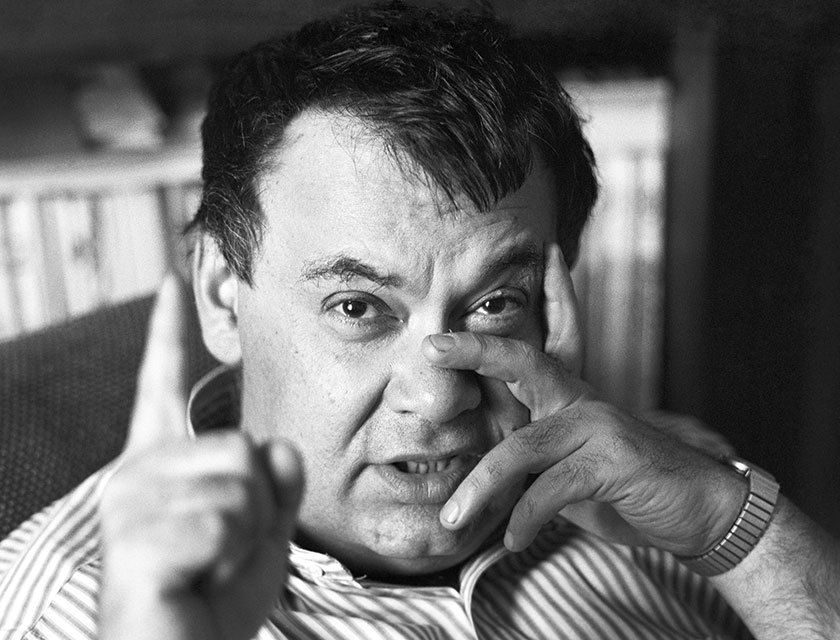

Фотография Геннадия Шакина

Первый текст, написанный Аркадием и Борисом Стругацкими в соавторстве, рассказ «Извне», вышел в 1958 году. Последнее произведение, изданное при жизни Аркадия Натановича, «пьеса не для сцены» «Жиды города Питера, или Невесёлые беседы при свечах», появилось в 1990-м. Позднее свет увидели сольные повести А. Стругацкого (под псевдонимом С. Ярославцев) и сольные романы Б. Стругацкого (С. Витицкого), рукописи, забракованные соавторами, но сохранившиеся в архивах, черновики и варианты, найденные и подготовленные к печати исследовательской группой «Людены», — но основной корпус текстов А. и Б. Стругацких опубликован именно в промежутке между двумя этими крайними датами: 1958–1990.

И вот что удивительно: не только авторов, но и большинства первых читателей этих произведений давно нет с нами, а книги по-прежнему живут. Иногда так случается с текстами, внесёнными в канонический список классики, но это явно не наш случай. В отличие от Толстого или Достоевского, Стругацкие не входят в школьную программу, их книги не изучают в университетах, их знания не требуют на ЕГЭ (а жаль). И тем не менее эти повести переиздаются с завидной регулярностью: например, в 2024 году, по статистике Российской книжной палаты, Стругацкие заняли девятнадцатое место в двадцатке лидеров по совокупным тиражам — 36 изданий, 271 050 экземпляров, больше четверти миллиона штук. Книги советских фантастов, изданные сорок, пятьдесят, шестьдесят лет назад, продолжают читать по сей день, причём добровольно, не из-под палки. Хотя, казалось бы, у каждого, кто всерьёз интересуется Стругацкими, на полках давным-давно должно стоять полное собрание их сочинений.

Так в чём же залог долголетия этих текстов? Ответить не так-то просто — и всё же некоторыми предположениями, рабочими версиями поделиться рискну.

Прежде всего, проза Стругацких легко читается — и это не комплимент, а чисто техническая характеристика. Темп, ритм, интонации, типичные для разговорного стиля, иронические интермедии и отступления — всё это неспроста. Начиная как минимум с 1961 года каждая строчка АБС — результат кропотливой, последовательной и, самое важное, совместной работы, что называется, «в реальном времени». В 1981 году в интервью «Фантастику мы любим с детства», данном ленинградскому журналу «Аврора», Стругацкие рассказывали (не в первый и не в последний раз), как строится их работа:

Мы собираемся вместе — в Ленинграде, или в Москве, или в каком-нибудь Доме творчества. Один из нас садится за машинку, другой — рядом. <...> Кто-нибудь из нас предлагает первую фразу. Фраза обдумывается, корректируется, шлифуется, доводится до уровня готовности и, наконец, наносится на бумагу. Кто-нибудь предлагает вторую фразу... И так вот — фраза за фразой, абзац за абзацем, страница за страницей — возникает черновик. <...> При таком методе работы неизбежны споры, иногда свирепые. Собственно, вся работа превращается в непрерывный спор или, во всяком случае, в некое соревнование за лучший вариант фразы, эпизода, диалога. Взаимная нелицеприятная критика всячески поощряется, но при одном непременном условии: раскритиковал чужой вариант — предложи свой. В крайних случаях абсолютного отсутствия компромисса приходится прибегать и к жребию.

Иными словами, практически каждая фраза Стругацких обкатывалась на языке, рождалась в результате проговаривания вслух, часто неоднократного, как итог обсуждения и живого диалога двух очень неглупых, начитанных, разносторонне эрудированных людей. Причём эрудированных по-разному: востоковеда, бывшего офицера Советской армии, переводчика с японского — и астрофизика, подвизавшегося в IT задолго до того, как это стало модно. В результате каждая строка не просто читается — но и звучит. Может быть, это и не уникальный случай в истории русской литературы, но чрезвычайно редкий. По крайней мере, никто из советских фантастов не пытался перенять практику этого проговаривания — по причине её чудовищной трудоёмкости. А вот у Стругацких получалось работать в таком режиме без проблем: в самые продуктивные для них времена, в 1960-х, до омертвляющего вмешательства цензуры, соавторы выдавали на-гора по две-три большие повести в год.

Проза АБС, как их традиционно называют поклонники, безусловно, вписана в исторический контекст и принадлежит своей эпохе, 1960–80-м. Но при этом главное её содержание — универсальное, вневременное. На протяжении всей своей литературной карьеры соавторы регулярно возвращались к одним и тем же «проклятым вопросам», заходили на цель то с одной стороны, то с другой. В принципе, несложно составить перечень тем, которые проходят через все произведения Стругацких красной нитью и связывают их тексты (отнюдь не только из условного цикла о счастливом и благополучном Мире Полудня) в единое многоцветное полотно. Писатели напряжённо размышляли о моральной стороне прогресса и о задачах эволюции; о смысле жизни и о предназначении отдельного человека и человечества в целом; о проклятии и благословении наставничества, о том, можно ли (и нужно ли), не прибегая к насилию и грубой манипуляции, изменить человека к лучшему, если тот сам этого не желает; наконец, о практической достижимости утопического идеала «счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный».

Тонкость в том, что ответов на все эти «вечные вопросы» не существует: точнее, в разных повестях Стругацких герои предлагают свои версии — и далеко не всегда их выводы совпадают. Соавторы чужды дидактики, они не наставляют и не поучают с табуреточки, небрежно отряхивая белое пальто, а подбирают аргументы и изучают варианты вместе читателями. Стругацкие так же сомневаются, как и мы, их герои, умные, добрые, честные, так же совершают просчёты и признают ошибки — и это тоже подкупает читателя.

Самый наглядный пример такого перебора вариантов. Когда мы говорим об этике Мира Полудня, мы обычно вспоминаем Леонида Горбовского. «Он был как из сказки: всегда добр и поэтому всегда прав. Такая была его эпоха, что доброта всегда побеждала. «Из всех возможных решений выбирай самое доброе». Не самое обещающее, не самое рациональное, не самое прогрессивное и, уж конечно, не самое эффектное — самое доброе!» — думает о Горбовском в повести «Волны гасят ветер» Максим Каммерер, матерый комконовец и бывший земной прогрессор.

Но это не единственная «стратегия победного поведения». В повести «Обитаемый Остров» мутант Колдун, живое воплощение холодного разума, не обременённого чувствами, с некоторым высокомерием ставит диагноз тому же Каммереру (юному, двадцатилетнему, совсем недавно угодившему на планету Саракш, где построена чудовищная диктатура): «Ваша совесть провозгласила задачу: свергнуть тиранию этих Огненосных Творцов. Разум прикинул, что к чему, и подал совет: поскольку изнутри тиранию взорвать невозможно, ударим по ней снаружи, бросим на неё варваров... Пусть лесовики будут растоптаны, пусть русло Голубой Змеи запрудится трупами, пусть начнётся большая война, которая, может быть, приведёт к свержению тиранов, — всё для благородного идеала. Ну что же, сказала совесть, поморщившись, придётся мне немножко огрубеть ради великого дела...» И коммунар Максим — крайне неохотно, скрипя зубами и ненавидя себя — принимает его правоту: «Да, массаракш! Да! Всё именно так, как вы говорите! А что ещё остается делать? За Голубой Змеёй люди превращены в ходячие деревяшки». Цель оправдывает средства, а самое доброе решение в этой ситуации, с точки зрения Максима, — вымостить дорогу к победе над тиранией трупами друзей и врагов. Ну а если жертвы диктатуры по какой-то причине не осознают положение и не горят желанием изменить свой статус — что ж, тем хуже для них: пришельцу со звёзд виднее. Как скандировали революционные солдаты и матросы: «Железной рукой загоним человечество к счастью!»

Понятно, что Леониду Горбовскому братья Стругацкие от всей души симпатизируют (настолько, что позволяют неведомым образом выжить во время глобальной катастрофы на планете-полигоне Радуге и наделяют невероятно долгой даже по меркам мира будущего трёхсотлетней жизнью), к шибко умному Колдуну относятся настороженно, а юному Каммереру, быстро растерявшему запас гуманизма под давлением обстоятельств, скорее сочувствуют. Но в позициях каждого из них можно при желании разглядеть зерно истины — пусть и не истину целиком.

Аркадий и Борис Стругацкие. Далёкая радуга. Молодая гвардия, 1964 год

Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Детская литература, 1979 год

Аркадий и Борис Стругацкие. Отель «У Погибшего Альпиниста». Пикник на обочине. Юридическая литература, 1989 год

С. Ярославцев (Аркадий Стругацкий). Дьявол среди людей. Текст, 1993 год

Стругацкие ищут панацею от бед и горестей человеческих, вполне отдавая себе отчёт, что универсального рецепта тут не существует, — и всё же не опускают руки, не бросают поиски. Эта парадоксальная настойчивость вопреки логике, это упорство в поисках несуществующих ответов, эта неготовность остановиться на одной-единственной, наиболее комфортной версии — то, что по сей день привлекает в их книгах читателей, «желающих странного» (и, рискну предположить, ещё долго будет привлекать). Как говорил в самой оптимистичной повести АБС «Понедельник начинается в субботу» Кристобаль Хозевич Хунта, глава отдела Смысла жизни в НИИЧАВО, «человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный»: «Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идёт о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет».

Что ж, продолжаем поиск. Решений нет до сих пор.