«Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт…»: трудно отделаться от ощущения, что Владимир Высоцкий предсказал свою раннюю гибель. Высоцкого не стало 40 лет назад. За несколько недель до смерти он написал одно из последних своих стихотворений — «И снизу лёд и сверху — маюсь между…». Мы публикуем эссе Льва Оборина об этом стихотворении — и о том, как сквозь него просвечивает ещё более известный поэтический прообраз. Этот текст был впервые напечатан под заголовком «Предсмертный ямб» в сборнике «Сторона В» — совместном издании Еврейского музея и центра толерантности и Artguide Editions, подготовленном к выставке «Коридоры. Семь миров Высоцкого» в 2018 году.

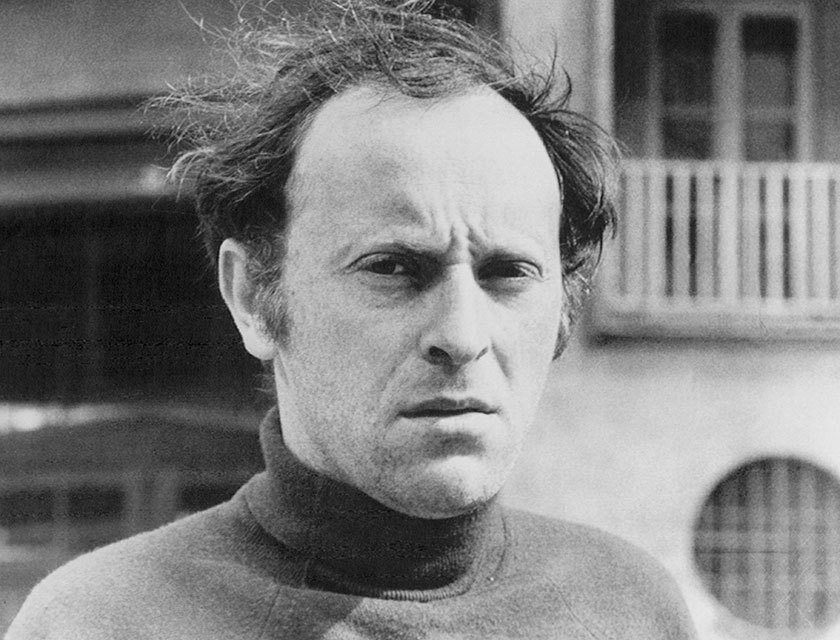

James Andanson/Sygma via Getty Images

***

И снизу лёд и сверху — маюсь между, —

Пробить ли верх иль пробуравить низ?

Конечно — всплыть и не терять надежду,

А там — за дело в ожиданье виз.Лёд надо мною, надломись и тресни!

Я весь в поту, как пахарь от сохи.

Вернусь к тебе, как корабли из песни,

Всё помня, даже старые стихи.Мне меньше полувека — сорок с лишним, —

Я жив, тобой и Господом храним.

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед Ним.

Стихотворение «И снизу лёд и сверху…» — последнее или одно из последних, написанных Высоцким. Он успел прочитать его той, к кому оно обращено, — своей жене Марине Влади; это было 11 июня в Париже, перед отлётом Высоцкого обратно в Москву. Влади больше не видела своего мужа живым, а стихотворение пошло ходить по рукам уже в день его смерти, в разных версиях, происходящих от единственной черновой рукописи: равноправными можно считать варианты «Мне есть чем оправдаться перед Ним» и «Мне будет чем ответить перед Ним», а шестая строка может быть прочитана вообще четырьмя способами — все они встречаются в интернет-публикациях, и это не говоря уже о разночтениях в пунктуации. Приведённый выше вариант печатается по изданию 1998 года. Однако, несмотря на вариации, пафос стихотворения как будто не вызывает сомнений — Высоцкий вообще ясный поэт. Трудность восприятия «И снизу лёд и сверху…» задаётся тем, что случилось через месяц с небольшим после написания стихотворения.

То, что Высоцкий предчувствовал свой уход, известно из воспоминаний нескольких человек, в том числе его матери:

В один из вечеров, в марте, мы были как раз одни. Он сидел на диване, курил — и вдруг тихим-тихим голосом сказал:

— Мамочка, я скоро умру…

Когда испугавшаяся мать попыталась сбить его с мрачных мыслей, Высоцкий продолжил: «А вот же Лермонтов погиб в 26 лет, Пушкин — в 37, Есенин — в 30…» Целое исследование ранней трагической гибели — песня «О фатальных датах и цифрах» (она же — «О поэтах и кликушах»):

Кто кончил жизнь трагически, тот — истинный поэт,

А если в точный срок — так в полной мере.

На цифре двадцать шесть один шагнул под пистолет,

Другой же — в петлю слазил в «Англетере».

Велик соблазн не только усмотреть во всём этом подтверждение пророческого дара Высоцкого, но и вообразить, что именно ранняя смерть ставит его в названный ряд. То, что стихотворение «И снизу лёд и сверху…» оказалось последним, ставит его в контекст предсмертных стихов — таких как «До свиданья, друг мой, до свиданья…» того же Есенина. Оно стало частью мифа о Высоцком; оно даже позволяет сказать, что он успел завершить земные дела или по крайней мере подвести им счёт. С одной стороны, Высоцкий прекрасно знал, что находится на волосок от гибели: ровно за год до своей смерти в Бухаре он пережил клиническую смерть, он много лет испытывал проблемы с наркотиками и алкоголем. Но, с другой стороны, стихотворение «И снизу лёд и сверху…» явно не задумывалось как предсмертное. Несмотря на то что в последних двух строках появляется посмертный Божий суд, перед этим стоит настойчивое «Я жив». «Мне меньше полувека — сорок с лишним» звучит не как итог; в конце концов, не больше, чем «Теперь мне сорок» Бродского, произнесённое в том же 1980-м. Вообще всякое высказывание большого поэта о себе в таком тоне, парадоксальным образом одновременно увеличивающее и сводящее на нет дистанцию между собой биографическим и собой говорящим, воспринимается как вариация «Exegi monumentum». В отличие от посмертных памятников из бронзы и камня, такие стихи куда более открыты разным трактовкам. Но в случае «И снизу лёд и сверху…» на восприятие накладывается трагедия 25 июля 1980 года.

При этом у Высоцкого есть стихи, действительно исполненные трагического предвидения и в то же время пафоса высокой миссии. В силу этого они известнее, да они и просто лучше — те же «Кони привередливые» или «Мне судьба — до последней черты, до креста…»:

…Если всё-таки чашу испить мне судьба,

Если музыка с песней не слишком груба,

Если вдруг докажу, даже с пеной у рта, —

Я умру и скажу, что не всё суета!

Но и эту надрывную песню, и камерное «И снизу лёд и сверху…» объединяет финальный мотив ненапрасности: усилия действенны, песни пропеты не зря. Отрицание Екклесиаста («Суета сует, — всё суета!»), очевидное Богу: «Мне есть чем оправдаться перед Ним».

РИА «Новости»

В своё время филолог Кирилл Тарановский, развивая мысль Романа Якобсона (и наитие ещё более ранних теоретиков стиха), начал изучать связь метра и смысла — то есть круг ассоциаций, складывающихся вокруг текстов, написанных тем или иным размером. Так, пятистопный хорей часто выбирают для стихотворений, основной мотив которых — дорога, путь; лермонтовское «Выхожу один я на дорогу…» — главный пример, с которым связаны многие другие. Семантические ореолы других русских метров разобраны в прекрасной книге Михаила Гаспарова «Метр и смысл». «И снизу лёд и сверху…» написано пятистопным ямбом с женскими и мужскими окончаниями и перекрёстной рифмовкой. В русской поэзии этот метр (в стиховедческом сокращении Я5жм) распространён — и потому универсален. Если белые пятистопные ямбы традиционно связываются с драматической или эпической поэзией, с пафосом и трагизмом (от «Маленьких трагедий» и «Бориса Годунова» до переводов Шекспира и Мильтона — а то и до пародийных завываний Васисуалия Лоханкина), то рифмованный пятистопный ямб вмещает самые разные интенции и интонации. Это подтверждается практикой самого Высоцкого, который с годами всё чаще обращается к пятистопному ямбу. Схема рифмовки и окончаний варьируется, но пятистопный ямб неизменно приближает интонацию этих стихов к естественной, разговорной; филолог Владимир Новиков вообще отмечает тягу Высоцкого к длинной строке, «раздвигающей пространство стиха». На это работают и специфически песенные повторы (часто Высоцкий резко меняет размер, переходя от куплета к припеву). Среди примеров — шуточные «Песня студентов-археологов» и «Песенка про йогов»; эскапистская «Пиратская»; исповедальные «Маски» и «Певец у микрофона»; песни, в которых из-за юмора и сатиры выглядывают оскорблённость и тревожность («А люди всё роптали и роптали…», «И вкусы, и запросы мои — странны…»); несколько песен-кредо — «Я не люблю», «Мой Гамлет» — и ещё одно, растиражированное — «Скажи ещё спасибо, что — живой!». В одном из последних текстов Высоцкого это кредо превращается в приговорку, которая едва-едва помогает человеку выжить в условиях травли, несвободы, того самого льда:

И, улыбаясь, мне ломали крылья,

Мой хрип порой похожим был на вой, —

И я немел от боли и бессилья

И лишь шептал: «Спасибо, что — живой».

И дальше:

И лопнула во мне терпенья жила —

И я со смертью перешёл на ты,

Она давно возле меня кружила,

Побаивалась только хрипоты.Я от суда скрываться не намерен:

Коль призовут — отвечу на вопрос.

Я до секунд всю жизнь свою измерил

И худо-бедно, но тащил свой воз.

Земной суд тут сливается с небесным. У Высоцкого для обоих находится честное оправдание. Но это «худо-бедно» — ещё не гордое «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним». Для изменения интонации необходим последний элемент.

Если попросить кого-нибудь с ходу назвать стихотворение, соответствующее требованиям Я5жм («Та-тá-та-тá-та-тá-та-тá-та-тá-та / Та-тá-та-тá-та-тá-та-тá-та-тá»), — почти наверняка в памяти всплывёт пушкинское: «Я вас любил — любовь ещё, быть может…». Это стихотворение, парадоксальное, великодушное, — в некотором смысле прообраз любовной лирики Высоцкого, где часто возникает мотив тихого самоотречения (а за ним стоит попытка скрыть тяжёлое разочарование): тут и «Она была в Париже», и, например, ещё одно пятистопно-ямбическое «Мне каждый вечер зажигают свечи…». Стихи, обращённые к Влади, полны этим чувством, в них постоянно описываются разлука и невозможность быть вместе: «Пусть наши встречи только наугад», «Ты — птица моя синяя вдали».

James Andanson/Sygma via Getty Images

История этих отношений, борьбы за возможность увидеться (киноработа и гастроли как повод) много раз описана. Несмотря на то что у Высоцкого на протяжении брака с Влади были отношения с другими женщинами, в том числе с Оксаной Афанасьевой, присутствовавшей при его смерти, нет сомнений, что «И снизу лёд и сверху…» посвящено Влади: «ожиданье виз» — это, конечно, о следующем выезде за границу (а не о каких-нибудь там визах в загробный мир); в одном из распространявшихся вариантов, — вероятно, первоначальном — третья с конца строка звучит совсем биографически: «Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним». (Стихотворение, как уже упоминалось, и было написано в Париже, в присутствии Влади, и тут же прочитано ей; это прощание, как и вся поездка, было далеко от идиллического.) Финал стихотворения подсказывает, что перед нами не предчувствие смерти, а заговор против неё; разница может показаться небольшой, но на самом деле она решающая. Так и в «Райских яблоках» — к работе над этим текстом Высоцкий возвращался много раз — фантазия о рае, который оказывается зоной («И среди ничего возвышались литые ворота, / И огромный этап — тысяч пять — на коленях сидел»), завершается спасением, возможным лишь благодаря тому же ангелу-хранителю: «Вдоль обрыва с кнутом по-над пропастью пазуху яблок / Для тебя я везу: ты меня и из рая ждала!» Отсылка к собственной песне — «Коням привередливым» — здесь сплетена с отсылкой к симоновскому «Жди меня», сакральному тексту русской поэзии XX века, — и намерение Высоцкого не столько в том, чтобы объявить оба текста равновеликими, сколько в том, чтобы обозначить единство ситуаций: ждущая, верящая любовь спасает «всем смертям назло». Так должно было бы получиться и сейчас, в 1980-м.

В схеме отношений «герой — возлюбленная» у Высоцкого оба делают то, что необходимо для спасения. Он прикладывает зримые усилия: правит непослушными конями, ломает над собой лёд (здесь вспоминается кузминская форель, разбивающая лёд с нескольких ударов, чтобы вырваться на гибельную свободу, но словоупотребление в стихотворении Высоцкого скорее намекает на подводную лодку). Она — обеспечивает незримую духовную поддержку. Кажется, что это отводит ей, женщине, традиционную для лирики пассивную роль, но в этой роли всё и дело; Высоцкий даже ставит свою спасительницу на первое место: «тобой и Господом храним».

Пушкинский прообраз пробивается и здесь, в последней строфе — фонетически: страдательный залог и рифма чётных строк (ср.: «томим» и «храним»), подчёркнутая более тонким сходством в нечётных (ср. «безнадежно — нежно» и «лишним — Всевышним»). И, как и раньше, Высоцкий соединяет отсылку к классике с отсылкой к собственным стихам: «Вернусь к тебе, как корабли из песни» — это о тех самых кораблях, которые «возвращаются сквозь непогоды». В «Кораблях» 1966 года звучала та же уверенность: «Я, конечно, вернусь», да ещё и с отрицанием фатальности: «Я не верю судьбе, а себе — ещё меньше» — пройдёт время, и это отношение изменится. В ряд больших поэтов Высоцкого ставит, таким образом, не перечисление себя с ними через запятую в доверительном разговоре, а (среди прочего) умение сопоставить свои строки со строками предшественников так, что они служат естественным их продолжением, изменяющим взгляд, — и от подражательности новый текст сразу отделён границей. По-другому эту границу можно назвать знанием себе цены — знанием, которому невозможно нарочно обучиться.

Сборник «Сторона В» доступен на Bookmate.