Kit Russell. Published by The Folio Society (kitrussell.co.uk)

Роман о невозможности принудительного счастья, уже в 1920-е угадавший главные черты тоталитарных идеологий, образец жанра для всех русских и западных антиутопий.

комментарии: Варвара Бабицкая

О чём эта книга?

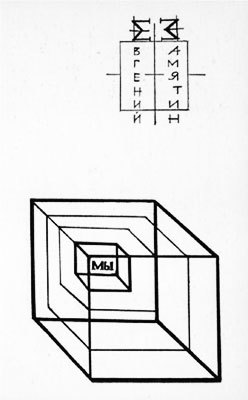

В XXVI веке на территории бывшей России построено Единое Государство всеобщего равенства. Люди с номерами вместо имён, живущие в городе из стекла и облачённые в одинаковые голубые униформы, синхронно просыпаются, глотают нефтяную пищу, занимаются сексом по розовым талонам и единогласно избирают одного и того же Благодетеля. Любое отступление от идеального миропорядка карается смертью. Главный герой под номером Д-503 — строитель «Интеграла», космического корабля, который должен принести систему математически безошибочного счастья на другие планеты. Но случается непредвиденное: Д-503 влюбляется в женский нумер I-330, деятельницу подпольного сопротивления, мечтающую принести в мир тотального контроля и уравнения хаос, вернуть людей к природе. Это атавистическое чувство меняет героя, заставляет его выйти за Зелёную стену, где живут дикие люди, обросшие шерстью, превращает его в писателя и в революционера: у Д-503 отрастает душа, но это ненадолго.

«Мы» считается первой антиутопией, и многие её предсказания сбылись раньше намеченного автором срока: в романе можно увидеть практики и принципы тоталитарных государств и ужас перед наступлением цивилизации машин.

Когда она была написана?

Замятин, по первой профессии инженер-кораблестроитель, с 1916 года находился в Англии, где руководил постройкой ледоколов для России. После Февральской революции 1917 года он поторопился вернуться в Россию, чтобы своими глазами наблюдать исторические события — плодом его наблюдений отчасти и стал роман «Мы».

Замятин указывал разные годы работы над романом. В автобиографии 1924 года он сообщает, что роман «Мы» написан в 1921–1922 годах, в другом месте пишет: «Роман мой был написан в 1920 году», а в автобиографии 1928-го — новая датировка: «Весёлая, жуткая зима 1917/18 года. Бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки вёрст в день, буржуйки, селёдки, смолотый на кофейной мельнице овёс. И рядом с овсом — всякие всемирные затеи: издать всех классиков всех времён и народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира… Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей — роман «Мы». Друг Замятина художник Юрий Анненков Юрий Павлович Анненков (1889–1974) — художник, театральный критик. Создавал декорации и костюмы для спектаклей московских и петроградских театров, рисовал обложки для «Сатирикона», оформлял первое издание «Двенадцати» Блока. Был членом объединения «Мир искусства», автором книги «Портреты» (1920). С 1924 года жил за границей, работал с французскими театрами, был художником-оформителем в кино, в 1955-м был номинирован на «Оскар» за костюмы к фильму «Мадам де...». свидетельствует, что летом 1921 года, отдыхая вместе с ним и со своей женой в глухой деревушке на берегу Шексны, писатель уже окончательно «подчищал» свой роман, параллельно работая над переводами то ли из Герберта Уэллса, то ли из Уильяма Теккерея.

Как она написана?

«Мы» — своеобразная иллюстрация к размышлениям о новом языке искусства, которые Замятин формулирует в начале 1920-х годов в ряде статей — «Рай» (1921), «О синтетизме» (1922), «Новая русская проза» (1923), «О литературе, революции, энтропии и о прочем» (1923) — и лекциях по технике художественной прозы, которые он читает начинающим писателям. В его публицистике возникают и повторяются все основные идеи романа — о бесконечной революции, о взаимодействии энтропии и энергии, которое управляет миром.

В лекции «О языке» (1920–1921) Замятин утверждал, что язык прозы должен быть «языком изображаемой среды и эпохи». Но как поступать автору, который описывает фантастическую среду и ещё не наступившую эпоху?

В «Мы» таких приёмов несколько.

Чтобы обозначить контраст между современным ему языком 1920-х годов и неведомым языком XXVI века он вводит неологизмы: «юнифа» (голубая униформа, единственный вид одежды для нумеров), «аэро» (воздушный транспорт, заменяющий нумерам автомобили). Одновременно самые обычные слова русского языка героем закавычиваются, становятся историзмами Названия уже исчезнувших предметов или явлений жизни, не имеющие аналогов в современном языке. , потому что описывают давно исчезнувшие реалии: «хлеб», «душа», «пиджак», «квартира», «жена».

Странность несуществующего языка Единого Государства показывают новообразованные сложносоставные прилагательные («каменнодомовые», «пластыре-целительные», «волосаторукий», «миллионоклеточный», «детско-воспитательный», «маятниково-точны», «машиноравны») и наречия (I-330 улыбается «иксово», то есть загадочно, Благодетель поднимает руку «чугунно» или «стопудово» — последнее слово в другом значении вошло в русский язык).

Насквозь рационалистическое мышление нумеров отражают научные, в первую очередь математические, метафоры, начиная со сквозного образа интеграла: «две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки»; «циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов». Вообще язык Замятина дотошно сконструирован, перенасыщен метафорами — недаром Горький писал, что от него «всегда пахнет потом».

Оборванные предложения, оригинальная пунктуация — двойные тире, постоянные двоеточия — воспроизводят «поток сознания» или речь в момент смятения: «я говорил как в бреду — быстро, несвязно, — может быть, даже только думал. — Тень — за мною… Я умер — из шкафа… Потому что этот ваш… говорит ножницами: у меня душа… Неизлечимая…»

Жанр «Мы» — синтетический: это и философский трактат, и политический памфлет, и любовно-психологический роман, и авантюрная история, и научная фантастика, и всё это — в форме дневника.

Что на неё повлияло?

Утопическое «Государство» Платона, его же «Законы» и вся порождённая им утопическая традиция: «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Кампанеллы и так далее. От Платона здесь — селективный подход к человеческому размножению, регуляция частной жизни, утилитарное отношение к искусству, которое должно воспитывать граждан в правильном духе и отнюдь не обязано питать их чувствительность и будить воображение («В наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям»), иерархическая структура общества: его философам-правителям, Стражам — защитникам Государства и полиции в одном лице — и обычным ремесленникам и землепашцам условно соответствуют у Замятина «сократовски лысый» Благодетель, Хранители и рядовые нумера.

Множество других философов: например, Николай Фёдоров, который в своей «Философии общего дела» поставил перед человечеством цель — овладев стихийными силами в природе и в самих себе, выйти в космос, освоить его, преобразить и заняться «научным воскрешением предков»; у Замятина таким общим делом становится строительство «Интеграла», космического корабля, который должен принести принудительное счастье жителям других планет, стоящим на более низкой ступени исторического развития.

Вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать всё и выгнать голыми в леса

Евгений Замятин

Писатели-фантасты — прежде всего Герберт Уэллс, чьим «городским сказкам с социальным моментом» Замятин посвятил большой очерк. Но и фантасты-соотечественники: например, Александр Богданов Александр Александрович Богданов (настоящая фамилия — Малиновский; 1873–1928) — революционер, утопист, врач-гематолог. Основатель тектологии — «всеобщей организационной науки», изучающей любой предмет с точки зрения его организации. Автор нескольких научно-фантастических романов и апологет собственной теории укрепления организма через переливание крови — при коммунизме, по Богданову, общей у людей может быть даже кровь. Погиб при одиннадцатом обменном переливании. , в своих социалистических утопиях рисовавший идеально организованный мир-фабрику. Забавный претекст Исходный текст, повлиявший на создание произведения или послуживший фоном для его создания. «Мы» можно усмотреть в антиутопическом рассказе другого Николая Фёдорова, озаглавленном «Вечер в 2217 году» и опубликованном в 1906-м, — там уже обнаруживаются основные признаки замятинской антиутопии: обобществление детей и упразднение семьи, евгеника, «воздушники» и «самодвижки», личные номера, обязательная повинность в «Армии Труда» и т. п. Есть там и бережно законсервированный «старый уголок» с цветником и газетным киоском — возможный прототип замятинского «Древнего Дома».

На художественный строй романа сильно повлиял Андрей Белый — отсюда, например, широкое применение математических терминов как метафор.

Всячески — Достоевский. К образу Великого инквизитора и рассуждениям Ивана Карамазова восходит фигура Благодетеля. А весь роман в целом с его идеей «математически безошибочного счастья» — диалог с «Записками из подполья», герой которых вопрошал: «Почему вы так наверно убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего Человечества?»

В каком-то смысле «Мы» можно рассматривать как развёрнутую издевательскую иллюстрацию к манифестам идеологов Пролеткульта Массовая культурно-просветительская организация при Народном комиссариате просвещения, существовала с 1917 по 1932 год. В годы расцвета у неё было больше 100 отделений, в её рядах насчитывалось около 80 тысяч человек, под её началом выходило около 20 периодических изданий. , призывавшим к «машинизированию» не только рабоче-производственных методов, но и мышления.

Наконец, Замятин связывал свою «склонность к шаржу, гротеску, к синтезу фантастики с реальностью» с влиянием Гоголя.

Как она была опубликована?

В 1921 году Замятин отправил рукопись «Мы» в Берлин, в издательство Гржебина Основано в 1919 году в Петрограде Зиновием Гржебиным. Во главе редакционного совета стоял Максим Горький. В 1920 году издательство перенесло свою деятельность в Стокгольм, а затем в Берлин. Гржебин заключил с Советским Союзом договор на поставку книг, однако со стороны государства деньги не перечислялись. Ходасевич вспоминал, что Гржебину «надавали твёрдых заказов на определённые книги, в том числе на учебники, на классиков и т. д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорён вдребезги». Гржебин переехал в Париж, где попытался открыть новое издательство, но в 1929 году скончался от разрыва сердца. , с которым был связан контрактами, и одновременно предложил свой роман петроградскому издательству «Алконост» Издательство основано в Петрограде в 1918 году Самуилом Алянским. В славянском фольклоре алконост — райская птица с головой и руками девы. В издательстве, ориентированном на произведения символистов, печатались Блок, Ахматова, Ремизов, Белый, Вячеслав Иванов. В 1922 году выпуск книг частично перенёсся в Германию, в 1923 году издательство закрылось. , надеясь прежде всего напечатать его в России.

В России, однако, книгу не пропустила цензура: то, что роман «непроходной», стало окончательно ясно к 1924 году. Вероятно, по причине этого запрета роман впервые вышел в свет в английском переводе Г. Зильбурга — в том же 1924 году, в Нью-Йорке. За этим последовали чешский (Прага, 1927) и французский (Париж, 1929) переводы — роман стал важной частью мировой литературы прежде, чем добрался до русского читателя. По-русски роман «Мы» впервые был издан пражским журналом «Воля России» Журнал, выпускавшийся сначала в Праге, а затем в Париже с 1920 по 1932 год. До 1924 года выходил еженедельно, потом — ежемесячно. Одним из его редакторов был Марк Слоним, друг Цветаевой. Журнал имел репутацию эсеровского, участие в его работе принимал социалист-революционер Виктор Чернов. Издание публиковало литературу как эмигрантскую (Цветаева, Газданов, Поплавский), так и советскую (Пастернак, Бабель, Пильняк). Закрылось из-за финансовых проблем. (номера 2–4 за 1927 год) — без ведома и согласия автора, в сокращённом варианте и, что примечательно, в обратном переводе с чешского языка.

Полный русский текст романа впервые был напечатан в 1952 году в Нью-Йорке Издательством имени А. П. Чехова Издательство основано в Нью-Йорке в 1952 году дипломатом и советологом Джорджем Кеннаном. В издательстве работали переводчик и издатель Николай Вреден, младшая дочь Толстого Александра Толстая, писатель Марк Алданов, печатались в основном писатели-эмигранты — Бунин, Цветаева, Ремизов, Набоков. Закрылось в 1956 году в связи с финансовыми трудностями. : источником публикации стала, по всей видимости, рукопись, присланная автором в Нью-Йорк для перевода (рукопись эта, однако, до сих пор не обнаружена). В 1988 году «Мы» был опубликован в СССР в журнале «Знамя». Нормативным сейчас считается текст «Мы», опубликованный в 2011 году, после того как был найден единственный авторский машинописный экземпляр.

Как её приняли?

Как клевету. Первые слушатели и читатели, познакомившиеся с романом ещё до публикации, восприняли его как пасквиль на большевиков. Максим Горький в личной переписке замечал: «Вещь отчаянно плохая. Усмешка — холодна и суха, это — усмешка старой девы».

С гневной статьёй выступил критик Александр Воронский Александр Константинович Воронский (1884–1937) — писатель, редактор, критик. Член РСДРП(б) с 1904 года, неоднократно подвергался арестам. После революции работал в ВЦИКе, был редактором журналов «Красная новь», «Прожектор», организатором и идеологом литературной группы «Перевал». Есенин посвятил Воронскому поэму «Анна Снегина». В 1923 году Воронский примкнул к левой оппозиции в партии. В 1927 году его сняли с должности редактора «Красной нови» по обвинению в троцкизме, а в 1937-м — расстреляли. , создавший прецедент в истории русской литературной критики — впервые в прессе громилось неопубликованное произведение; позднее это станет доброй советской традицией — «Пастернака не читал, но осуждаю» По одним сведениям, авторство фразы принадлежит Анатолию Софронову, выступавшему на заседании правления Союза писателей СССР: «Писатель Дельмаг был очень подробно информирован о некоторых событиях нашей литературы. Так, он сказал мне: «Странно вы себя ведёте с Борисом Пастернаком, он ваш враг». Я книгу не читал тогда и сейчас не читал. Я говорю: «Знаете, это очень странный человек, заблуждающийся, с ложной философией, у нас его считают несколько юродивым». По другим сведениям, фраза стала крылатой благодаря заметке экскаваторщика Васильцева, опубликованной в «Литературной газете»: «Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего о нём я до сих пор не знал, никогда его книг не читал… это не писатель, а белогвардеец… я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше». . Убийственно ядовито писал о «Мы» Виктор Шкловский в статье с выразительным заглавием «Потолок Замятина»: «Герои не только квадратны, но и думают главным образом о равности своих углов. <…> По-моему, мир, в который попали герои Замятина, не столько похож на мир неудачного социализма, сколько на мир, построенный по замятинскому методу. Ведь, вообще говоря, мы изучаем не Вселенную, а только свои инструменты». Шкловский назвал Замятина эпигоном Андрея Белого, упрекнув его в механической эксплуатации одного приёма: «Весь быт… представляет из себя развитие слова «проинтегрировать».

Появились, впрочем, и благожелательные рецензии. Яков Браун Яков Вениаминович Браун (1889–1937) — писатель, критик, журналист. Состоял в партии эсеров. В начале 1920-х годов несколько раз арестовывался, отбывал заключение в политизоляторах. В 1933 году был приговорён к трём годам ссылки в Самаре, там работал завлитом Драматического театра. В 1937 году Брауна арестовали ещё раз и приговорили к расстрелу. Автор нескольких повестей, первой монографии об Андрее Белом, первой статьи о романе Замятина «Мы», которую сам Замятин очень ценил. , отмечавший европейскую эрудицию Замятина, его «тонкую, инженерную» работу над формой, «сгущённую (под прессом ста атмосфер) экспрессию образов», сравнил его в этом с Флобером. В то же время Браун сетовал, что Замятин «сам слишком инженер и конструктор, чтобы вырваться за «Зелёную стену» Разума к гениальным прозрениям», чтобы изобразить «изумительный XX век» — век социализма и «мировой революции духа» (тут нельзя не заметить, что Браун, будучи современником Замятина, не имел возможности оценить верность его пророчеств, которые изумительный XX век во многом оправдал).

Юрий Тынянов в «Литературном сегодня» признал роман удачей, отметив стилистическое мастерство автора: «Инерция стиля вызвала фантастику. Поэтому она убедительна до физиологического ощущения» 1 Русский современник. 1924. № 1. . Но и Тынянов — редкий критик, анализировавший «Мы» не с политической, а с художественной точки зрения, — не оценил его синтетический жанр, высказав претензию, что в утопию напрасно «влился роман — с ревностью, истерикой и героиней», между тем как фантастике это не пристало: «розовая пена смывает чертежи».

Юрий Тынянов признал «Мы» удачей, но считал, что в утопию напрасно «влился роман»

Яков Браун сравнивал Замятина с Гюставом Флобером

Александр Воронский писал, что роман Замятина «целиком пропитан неподдельным страхом перед социализмом»

Виктор Шкловский назвал Замятина эпигоном Андрея Белого

Что было дальше?

Отношения писателя с коллегами и властями усложнялись, начиная с его возвращения в Россию в 1917 году. Замятина, «внутреннего эмигранта» (по определению Троцкого), чуть не выслали на «философском пароходе» Высылка представителей интеллигенции из Советского Союза в рамках борьбы с инакомыслием в 1922 году. За границу выслали деятелей науки, медицины, литературы, в том числе философов — всего более 160 человек. Основная часть людей была вывезена двумя рейсами немецких пассажирских судов. в 1922 году после публикации статьи «Я боюсь», в которой он нападал на Пролеткульт и новую советскую ортодоксальность. Спасло заступничество влиятельного большевика, редактора «Красной нови» Первый толстый литературный журнал, появившийся после революции. Издавался в Москве с 1921 по 1941 год. Его первым редактором был критик и прозаик Александр Воронский, объединивший в журнале писателей-«попутчиков». В 1927 году Воронского сняли с должности по обвинению в троцкизме, а в 1937-м — расстреляли. В 1941 году редакция журнала была эвакуирована, летом 1942-го издание было закрыто. Воронского — который, однако, в том же году обрушится в печати на неопубликованный роман «Мы».

В 1929 году в советской прессе против Замятина началась скоординированная кампания травли. Поводом к ней стала публикация крамольной повести Бориса Пильняка «Красное дерево» в берлинском издательстве «Петрополис» Издательство основано в Петрограде в 1918 году Яковом Блохом. В нём печатались Ахматова, Гумилёв, Мандельштам, Замятин, Эренбург. С 1924 года издательство переехало в Берлин, им руководил Абрам Каган, в немецкий период в «Петрополисе» выпускались произведения Бунина, Пильняка, Тэффи, Берберовой. Во второй половине 1930-х издательство перебралось в Брюссель, а в 1940 году было закрыто. , заодно вспомнили и другое произведение, запрещённое к публикации в России и напечатанное за рубежом — «Мы». Кампания против Пильняка и Замятина стала первым прецедентом преследования за сам факт зарубежной публикации (вскоре опустился железный занавес, а преследованию подверглись и другие «попутчики» Попутчиком называли человека, разделяющего взгляды большевиков, но не состоящего в партии. Писателями-«попутчиками» считали Бориса Пастернака, Бориса Пильняка, Леонида Леонова, Константина Паустовского, Исаака Бабеля. Изначально советская власть относилась к «попутчикам» благосклонно, позднее это слово в официальном языке приобрело негативную коннотацию. — Булгаков, Платонов, Эренбург). Как отмечала эмигрантская пресса, «впервые с самого начала русской письменности русские писатели не только признали полезным существование цензуры, но осудили попытку уклонения от неё путём заграничных изданий» 2 Янгфельдт Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М.: КоЛибри, 2009. .

Замятину пришлось покинуть пост председателя Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. Путь в литературу ему был закрыт — остановлен готовившийся к публикации четырёхтомник, его пьесы снимали с репертуара и запрещали к постановке. В 1931 году писатель в письме обратился к Сталину с просьбой выпустить его за границу: «Для меня как писателя… смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году всё усиливающейся травли». Просьба эта была удовлетворена благодаря заступничеству Максима Горького: Замятин стал последним писателем, отпущенным в такой ситуации, — этой милости не удостоился ни просивший о том же Михаил Булгаков, ни, позднее, сам Горький.

Книга Замятина породила целый жанр, повлияв на все западные антиутопии — такие как «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «1984» Оруэлла и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

В 1982 году роман «Мы» был экранизирован в ФРГ режиссёром Войтехом Ясны. В 2018 году началась работа над первой российской экранизацией: ею занимается компания всеядного режиссёра Сарика Андреасяна.

Почему роман написан в форме дневника?

Формально Д-503 начинает свои записи, отвечая на социальный заказ Создание произведений искусства с учётом актуальных потребностей общества. В СССР понятие социального заказа было частью идеологии соцреализма и подразумевало соответствие искусства политике партии. Термин был введён в обиход участниками объединения «Левый фронт искусств». : когда огнедышащий «Интеграл» понесёт «математически безошибочное счастье» жителям других, отсталых планет, то прежде принуждения предполагается использовать убеждение — нумеров призывают сочинять «трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства». На деле этот остроумный приём позволяет показать утопический мир под необычным углом.

В классической утопии рассказчик — турист, подобный Рафаилу из давшей название жанру «Утопии» Томаса Мора, чья задача — поведать миру о государстве всеобщего благоденствия, дать очерк о географии, «нравах, учреждениях и законах». Но в замкнутом мире Единого Государства нет «других», которые нуждались бы в таком очерке: для нумеров, живущих под стеклянным колпаком, описываемая реальность — очевидная и единственно возможная во веки веков. «Представьте себе — квадрат, живой, прекрасный квадрат, — пишет Д-503. — Квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит — настолько это для него привычно, ежедневно».

Новизна «Мы» в том, что Замятин изобразил утопический мир изнутри, глазами его жителя-нумера, и этот личный взгляд на коллективный рай породил новый жанр — антиутопию. В настоящей утопии невозможен сюжет: «Даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни ещё не закончился… Идеал (это ясно) там, где уже ничего не случается», — пишет Д-503. Добросовестные записи Д-503 фиксируют нарушения миропорядка и собственное смятение, «как тончайший сейсмограф», показывая, помимо его собственной воли, что статичность Единого Государства — мнимая, она держится на доносах, арестах и смертной казни за любое вольномыслие.

Герой в начале книги — носитель коллективного сознания, он считает, что все нумера одинаковы, за вычетом мелких физических различий (вроде формы носов), которые, верит он, наука тоже устранит, исключив любой повод для зависти. И тут в его мире впервые появляется «другой»: «Одни писали для современников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдалённым предкам…» — попытавшись представить себе чужое сознание, Д-503 впервые смотрит со стороны на самого себя. Дневник не просто становится зеркалом его психологических изменений, вызванных любовной историей с I-330, его вовлечением в заговор подпольной организации «Мефи» и встречей с дикими людьми из внешнего мира. Процесс писания сам по себе пробуждает в нём личность. Д-503 начинает свои записи с пословного цитирования Государственной Газеты, безличной трансляции «канонического сверхтекста», каждую запись предваряет её «конспектом» («Конспект: Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма»). Но как только в нём под действием страсти и ревности начинает проклёвываться «я» — пугающее, дикое, атавистическое, с лохматыми лапами, — текст становится всё более импрессионистическим: «…Нет, не могу, пусть так, без конспекта»; «Запись 38-я. Конспект: Не знаю какой. Может быть, весь конспект — одно: брошенная папироска» (так же в гоголевских «Записках сумасшедшего» по мере того, как путается сознание героя, обычные датировки превращаются в «Мартобря 86-го числа. Между днём и ночью» и «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было чёрт знает что такое»).

При этом возможностью описать устройство утопии, досконально известное её гражданину, автор пользуется очень скупо: мы знаем, что каждый кусок нефтяной пищи положено прожевать 50 раз, но не знаем, как её изготовляют и где берут нефть; мы не заглядываем на Детско-воспитательный завод и не узнаём множества других бытовых и технических подробностей. Научная фантастика интересует Замятина не сама по себе, а только как стерильная среда для исследования массового сознания, тоталитарной психологии, а его микроскопом становится самый интимный, лирический литературный жанр — дневник.

Kit Russell. Published by The Folio Society (kitrussell.co.uk)

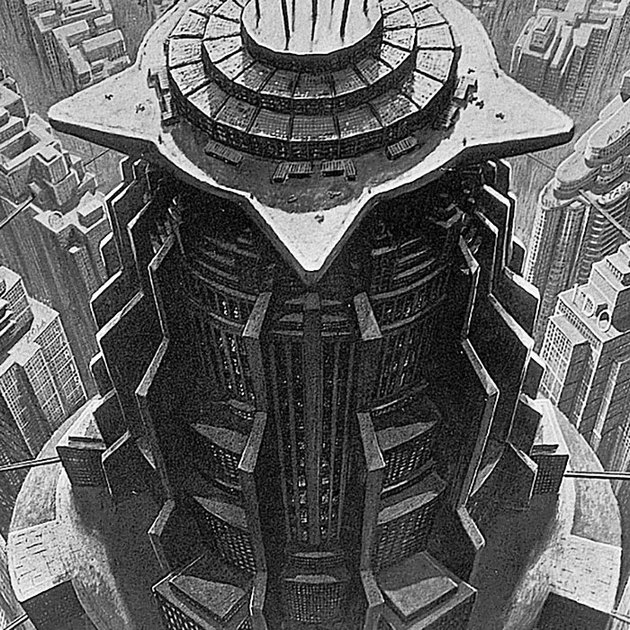

Почему в Едином Государстве все дома — из стекла?

Стеклянная архитектура — традиционный для русской утопической мысли образ. Уже в утопических «Петербургских письмах» Одоевского «на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей»; в «Что делать?» Чернышевского Вера Павловна видит во сне счастливое социалистическое общество, живущее во дворцах, где «чугун и стекло, чугун и стекло — только». У этих дворцов был реальный прообраз — Хрустальный дворец из чугуна и стекла площадью 90 000 м², построенный Джозефом Пакстоном по образцу оранжереи в лондонском Гайд-парке ко Всемирной выставке 1851 года Первая выставка международных технологических достижений, проходила с 1 мая по 15 октября в лондонском Гайд-парке. Инициатором выступило британское Королевское общество ремесленников. . Хрустальный дворец стал для русских классиков символом научного прогресса, промышленности, рационального устройства быта. Если адом была реальность — тёмные сырые углы, по которым ютился униженный, угнетённый и рахитичный маленький человек Достоевского, то рай предстояло построить на небесах — физически крепкий, сытый, спортивный и загорелый человек будущего, избавленный машинами от изнурительного физического труда, должен был жить на солнце.

Прозрачность стекла символизирует коллективную жизнь. У Чернышевского люди будущего, обобществившие уже быт, процесс принятия пищи, воспитание детей, только на время удаляются по двое в специально отведённые комнаты; у Замятина им соответствует право на час опустить шторы в «сексуальные дни». «А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен — мы живём всегда на виду, вечно омываемые светом, — пишет Д-503. — Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли что могло быть».

Это описание несёт в себе внутреннее противоречие: нумерам «нечего скрывать» только благодаря тотальной слежке. С этим-то образом Хрустального дворца полемизирует Достоевский в «Записках из подполья» — не с архитектурным проектом, разумеется, а с идеей коллективного, рационально устроенного счастья: «…Тогда, говорите вы, сама наука научит человека… что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика», все поступки человеческие «будут расчислены… и занесены в календарь… <…> Тогда выстроится хрустальный дворец».

В первые годы советской власти художники и архитекторы — Николай Ладовский Николай Александрович Ладовский (1881–1941) — архитектор, преподаватель. Член Комиссии живописно-скульптурно-архитектурного синтеза (Жискульптарха) — новаторской архитектурной группы, существовавшей в 1919–1920 годах. Создатель АСНОВА (Ассоциации новых архитекторов) и АРУ (Объединения архитекторов-урбанистов). Преподаватель Вхутеина/Вхутемаса, а затем — МАРХИ. Ладовскому принадлежит проект наземного вестибюля станции метро «Красные Ворота», перронного зала станции метро «Лубянка», а также проект развития Москвы в форме параболы — он получил название «парабола Ладовского». , Владимир Татлин, Антон Лавинский Антон Михайлович Лавинский (1893–1968) — художник, дизайнер, архитектор. Участник «Окон сатиры» РОСТА. Один из основоположников советского рекламного плаката, применял технику художественного фотомонтажа. Также создавал плакаты для советских кинокартин. — проектировали города будущего, вдохновляясь той же идеей «прозрачного» коммунального общежития. Но эта утопическая архитектура не прижилась — «жалкая клеточная психология» взяла своё, человек из подполья оказался прав. От ветшающих домов-коммун советский проект пришёл в конце концов к непрозрачным клеточкам хрущёвок.

Зачем в Едином Государстве так жёстко регламентирована сексуальная жизнь?

«Любовь и голод владеют миром», — замечает Д-503 вслед за неизвестным ему Шиллером. Победив голод при помощи нефтяной пищи и построив замкнутый урбанистический космос, Единое Государство подчиняет себе и вторую природную силу. «Lex sexualis» гласит: «Всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой нумер». Табель сексуальных дней и система розовых талонов должны исключить страсть, ревность и другие деструктивные болезненные явления из сексуальной жизни нумеров.

Эта абсурдистская идея не изобретение Замятина — она отражает настроения эпохи. От знаменитой «теории стакана воды», согласно которой половое влечение следовало удовлетворять так же просто и деловито, как голод или жажду, до предложения учредить «гигиенические публичные дома» для безопасного удовлетворения потребностей учащейся молодёжи. Идеей регуляции сексуальной жизни, семьи и воспитания детей, вплоть до евгеники Учение об улучшении характеристик человеческой популяции. Термин ввёл Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина, в своей книге «Исследование человеческих способностей и их развития» (1883). В XX веке принципы евгеники на практике воплощали нацисты, создавая специальные приюты для детей, прошедших расовый отбор. , была одержима советская власть в первые свои годы. В «Двенадцати половых заповедях революционного пролетариата» Арон Залкинд Арон Борисович Залкинд (1888–1936) — психиатр, педагог. Изучал учение Фрейда, пытался найти общие черты между психоанализом и марксизмом. Занимался изучением детской психологии, был лидером педологического движения в СССР. Залкинд — автор работы «Двенадцать половых заповедей революционного пролетариата», целью которой было упорядочивание интимной жизни советских граждан на основе пролетарской этики. декларировал право класса «вмешаться в половую жизнь своих сочленов», чтобы направлять их «по линии социалирования сексуальности, облагорожения, евгенирования её» — здесь рукой подать до рассуждения Д-503 о благодетельности детоводства по аналогии с садоводством и куроводством, Материнской и Отцовской Норм и о дикости неконтролируемого, «ненаучного» совокупления.

Над идеями Коллонтай Александра Михайловна Коллонтай (урождённая — Домонтович; 1872–1952) — государственная деятельница, дипломатка. Участвовала в революционном движении с 1890-х годов. После революции была народным комиссаром общественного призрения, тем самым став первой женщиной-министром в истории. Была инициатором создания женского отдела ЦК РКП(б). С 1930 по 1945 год Коллонтай — советский посол в Швеции. Автор повестей, рассказов и множества статей о правах женщин. о сознательном зачатии и коллективном воспитании детей не потешался только ленивый — взять хотя бы «развёрстки зачатий» в «Неправдоподобных историях» Эренбурга или «человеческие племенные рассадники» в повести Бориса Пильняка. На излёте сексуальной революции, в 1926 году, в нашумевшем рассказе Пантелеймона Романова Пантелеймон Сергеевич Романов (1884–1938) — писатель, драматург. Автор повести о дворянской жизни «Детство», незаконченной эпопеи «Русь». Во второй половине 1920-х и начале 1930-х годов Романов написал несколько резонансных, политически острых рассказов («Без черёмухи», «Суд над пионером», «Право на жизнь, или Проблема беспартийности»), а также сатирических романов («Новая скрижаль», «Товарищ Кисляков», «Собственность»). Подвергался травле со стороны власти. Умер от лейкемии. «Без черёмухи» героиня жалуется: «На всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно повреждённых субъектов». Именно как болезнь воспринимает свою пробудившуюся страсть герой «Мы».

Такой же болезнью названы в «Мы» сновидения, творчество (род эпилепсии), душа и в принципе личное сознание: «Вы, конечно, правы: я — неблагоразумен, я — болен, у меня — душа, я — микроб. Но разве цветение — не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид — страшнейший из микробов?»

Секс — это сама жизнь, природа, которая сопротивляется любой симплификации, организованности и целесообразности. Поэтому свой «Lex sexualis» можно найти у каждого утописта, начиная с Платона и продолжая последователями Замятина. В «Дивном новом мире» Олдоса Хаксли людей изготовляют в пробирках, программируя их будущую социальную роль на физиологическом и ментальном уровне, а секс превращая в механическое удовольствие — часть принудительной системы потребления, стимулирующей экономику. В «1984», наоборот, партийцы, прошедшие через «Молодёжный антиполовой союз» (своеобразный комсомол), совокупляются только ради продолжения рода с партнёрами, подобранными по принципу взаимного отторжения. Жёсткая регламентация секса, человеческой репродукции — постоянный мотив антиутопий, вплоть до популярного сегодня «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд.

Любит ли I-330 героя?

Вопросом этим Д-503 мучается вместе с читателем и приходит к концу романа к неутешительному выводу.

Есть все основания решить, что не любит. Д-503 нужен ей, потому что он Строитель «Интеграла» — ракеты, которую подпольщики-«Мефи» собираются угнать. Розовые талоны к Д-503 она использует как алиби, не приходя к нему на свидание, а вместо того встречаясь с другими мужчинами в Древнем Доме или готовя революцию. При последней встрече Д-503 окончательно уверяется, что стал объектом манипуляции и I-330 пришла к нему не попрощаться, а разведать, о чём говорил он с Благодетелем. Эта уверенность приводит его в отчаяние и заставляет донести на повстанцев.

Однако тот факт, что в иллюзорности любви убеждает героя именно Благодетель — Великий инквизитор, не имеющий причин говорить подследственному правду, — наводит на мысль, что не всё так однозначно.

Даже учитывая, что I-330 определённо манипулирует Д-503 в своих целях, она идёт на огромный риск, сразу после знакомства показывая ему своё истинное лицо, и окончательно предаётся в его руки, приведя его за Зелёную стену, — а ведь и сам он до последнего уверен, что донесёт на неё в Бюро Хранителей. Интересно, что вообще все женские нумера, которые появляются на страницах «Мы», поголовно влюблены в главного героя. Именно его по-настоящему любит О-90 (между тем как другого своего любовника, R-13, — «только так, розово-талонно»), правоверная контролёрша Ю с рыбьими жабрами идёт ради него на должностное преступление, покрывая Д-503 перед Хранителями: судя по всему, она любит Д-503 вопреки его неблагонадёжности так же, как I-330 любит его вопреки его же правоверности, по её формулировке — «просто-так-любовью». Разгадка неотразимого сексуального магнетизма Д-503 — в его дикой, природной сущности, ему самому поначалу невнятной.

Любуясь волосатой рукой Д-503, I-330 рассказывает ему, что женщинам Единого Государства случалось любить диких людей из-за Зелёной стены: «И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и — —». Этот излюбленный Замятиным синтаксический приём — незаконченное предложение с двойным тире, всегда передающее душевное смятение, — самый веский аргумент в пользу искренности I-330.

Kit Russell. Published by The Folio Society (kitrussell.co.uk)

Случайны ли буквы и цифры нумеров?

Нет. Количество интерпретаций и конспирологических теорий, построенных вокруг системы нумеров, поистине неисчислимо, вот лишь некоторые.

Легко заметить, что согласными звуками и нечётными числами называются в «Мы» мужские нумера — Д-503, R-13, S-4711, а гласными и чётными — женские: I-330, О-90, Ю. Кроме того, у Замятина была своя теория звукообразов: «Р — ясно говорит мне о чём-то громком, ярком, красном, горячем, быстром. <…> Звуки Д и Т — о чём-то душном, тяжком, о тумане, о тьме, о затхлом. <…> …О — высокое, глубокое, море, лоно. …И — близкое, низкое, стискивающее и т. д.».

И в его Д-503 действительно скрыта некая смутная тьма, чем дальше, тем больше берущая над ним верх, он боится тумана. «Боишься — потому что это сильнее тебя, ненавидишь — потому что боишься, любишь — потому что не можешь покорить это себе», — объясняет ему I-330 («это» — природное начало Д-503, который недаром ненавидит свои атавистически волосатые руки, или, по Фрейду, подсознательное). О-90 олицетворяет в романе женское, природное начало, которое бунтует, не соглашаясь нормировать материнство — это вполне согласуется со значением «лона» и стихии — «моря». Поэта R-13 действительно отличают громогласность и темперамент, а «стискивающая» I-330 порабощает героя.

Помимо этих умозрительных ассоциаций каждый нумер у Замятина создаёт устойчивый зрительный и психологический образ, по определению самого писателя — «интегральный». Каждый герой появляется со своим набором характеристик — чем-то вроде постоянных гомеровских эпитетов типа «шлемоблещущий Гектор». Так, при каждом появлении О-90 нам будет сказано, что она круглая, розовая, как розовые талоны, дающие право на секс, «круглая, пухлая складочка на запястье руки — такие бывают у детей». На своё имя похожа I-330 — «тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст». То же — «двоякоизогнутая тень», сутулый и пузатый S-4711 с «оттопыренными… крыльями-ушами» и «глазами-буравчиками»: все признаки у него парные — и даже улыбка «двоякоизогнутая», ведь S — двойной агент, Хранитель и заговорщик в одном лице.

Фантазия. Это — червь, который выгрызает чёрные морщины на лбу

Евгений Замятин

Устойчивые признаки R-13 — «негрские» губы, «чёрные, лакированные смехом глаза», фонтанирующий звук «п», затылок — «чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом». У R-13 нет очевидного физического сходства с буквой, зато есть явное сходство с Пушкиным (в русском культурном сознании — поэтом вообще), он воплощает собой конфликт поэта и власти. Эта тема была крайне близка самому Замятину: возможно, не случайно латинская буква R — зеркальное отражение русской Я.

Никита Струве остроумно отметил, что даже выполняя свой высокий долг — поэтизируя приговор непокорному собрату по перу — R-13 фактически распространяет крамолу, под видом обличения повторяя кощунственные стихи против Благодетеля 3 Струве Н. Символика чисел в романе Замятина «Мы» // Православие и культура. М.: Русский путь, 2000. . Число 13 в его имени — несчастливое, но, кроме того, в нём можно усмотреть намёк на черновое название «Облака в штанах» — «Тринадцатый апостол»: Маяковский — один из возможных прототипов R-13.

Характеристики I-330 — «странный раздражающий икс» бровей, иррациональное начало, не поддающееся цифровому выражению, острые зубы, огонь, полыхающий в глазах за шторами ресниц, «улыбка-укус»: она олицетворяет инакомыслие и бунт. Буквой i обозначается в математике мнимая единица, то есть число, квадрат которого равен –1: героиня символизирует собой тот самый √–1, иррациональный корень, который доводит Д-503 до исступления, потому что его нельзя «осмыслить, обезвредить» — но нельзя и отбросить, он существует в самой математике.

А если учесть, что «перевёрнутый икс» на лице героини превращается в крест, а сцена её казни напоминает сцену распятия, I может означать Иисуса (33 в её номере — возраст Христа). Наконец, графически латинская буква I — одновременно римская цифра 1, единица, индивидуальность в мире коллективизма, а по-английски I — это «я»: противоположность «Мы».

Как может существовать в Едином Государстве Древний дом?

Так называемый Древний Дом — своеобразный музей Единого Государства, многоквартирный дом, законсервированный, как можно судить по его обстановке, в 20-е годы XX века. Его назначение — показать нумерам быт древней эпохи, который, как и следует, поначалу производит на Д-503 гнетущее впечатление: «дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм… …Исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели».

Это уже второе столкновение Д-503 с миром, отличным от его собственного, ясного и незыблемого. Первое происходит во время лекции по музыкальной композиции — там I-330 демонстрирует превосходство нового изобретения, музыкометра, производящего до трёх сонат в час, над кустарным древним искусством, которое требовало «вдохновения — неизвестной формы эпилепсии». Музыка Скрябина вместо положенного смеха внезапно пробуждает в Д вихрь чувств: «Дикое, судорожное, пёстрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени разумной механичности».

И факт существования подобного этнографического музея, и демонстрация нелепой старинной музыки могут показаться легкомыслием со стороны Благодетеля — для чего сохранять подобные уродства в идеальном мире, если даже в правоверном Д-503 они пробуждают фантазию, остраняя привычный миропорядок.

Как: душа? Душа, вы говорите? Чёрт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдём

Евгений Замятин

Но такое легкомыслие свойственно победившим идеологиям. Концерт Скрябина в аудиториуме Единого Государства — прообраз нацистской выставки «Дегенеративного искусства» в мюнхенском «Доме немецкого искусства» в 1937 году; тогда Гитлер, боровшийся с авангардом точно так же, как идеологи Пролеткульта, собирался уничтожить произведения «вырожденцев» — кубистов, футуристов, импрессионистов, дадаистов, сюрреалистов, экспрессионистов, фовистов, предварительно продемонстрировав их народу как отрицательный пример. Выставка вызвала ажиотаж — за четыре года её посетили почти 3 миллиона человек (не побитый до сих пор рекорд), движимых, надо думать, не одним отвращением: немалая часть посетителей воспользовалась последней возможностью увидеть современное искусство.

Та древняя культура, которая меняет сознание нумера Д-503, легко опознавалась его современниками как культура русского модернизма. Над ней издевался, например, Шкловский: «Иногда героиня уходит из уравнённого мира в мир старый, в «Старый Дом», в этом «Старом Доме» она надевает шёлковое платье, шёлковые чулки. В углу стоит статуя Будды. Боюсь, что на столе лежит «Аполлон», а не то и «Столица и усадьба». «Аполлон» — главный журнал модернистов, который пародировал, скажем, Аркадий Аверченко: «Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей. Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки. — Господа! — предложил я. — Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!» «Столица и усадьба» — первый русский глянец, выходивший с подзаголовком «Журнал красивой жизни», здесь — символ изнеженной пошлости. В Замятине коллеги согласно увидели протест обывателя-индивидуалиста, которому недоступно величие революции: бунтовщики «Мефи», по ядовитому замечанию Шкловского, поклоняются статуе работы Марка Антокольского Марк Матвеевич Антокольский (1843–1902) — скульптор. Автор статуй «Иван Грозный» (Александр II приобрёл её для Эрмитажа), «Пётр Первый», «Христос перед судом народа», «Смерть Сократа», «Нестор-летописец» и горельефа «Ярослав Мудрый». Автор статей по вопросам искусства, мемуаров и романа о жизни евреев «Бен-Изак». , а в скорбном портрете I-330 узнавали Анну Ахматову.

Library of Congress/Corbis/VCG via Getty Images

Похож ли Д-503 на Замятина?

Замятин говорил: «Д-503 (и другие мои антигерои) — это я». «Мы» в каком-то смысле проверка на прочность собственных былых идеалов и история разочарования в них: большевик в прошлом, писатель после Октябрьской революции оказался в конфликте с властью большевиков. Как и Д-503, он оказался перед выбором: подчиниться государственной идеологии, отречься от свободы творчества, писать верноподданические, утилитарные тексты, «хирургически удалив себе фантазию», или эмигрировать — как его «нумер», мечтающий бежать за Зелёную стену.

Насквозь рациональный склад ума у Д-503 — от автора, чей «инженерный» подход к прозе с похвалой или упрёком отмечали современники («гроссмейстером литературы» назвал его Константин Федин). Когда он пишет о литературном ремесле, его речь неотличима от стиля и образности Д-503, вплоть до его любимого слова «ясно»: «Для меня совершенно ясно, что отношение между ритмикой стиха и прозы такое же, как отношение между арифметикой и интегральным исчислением. В арифметике мы суммируем отдельные слагаемые, в интегральном исчислении — мы складываем уже суммы, ряды; прозаическая стопа измеряется уже не расстоянием между ударяемыми слогами, но расстоянием между ударяемыми (логически) словами». Художник Владимир Милашевский писал о Замятине: «По всей чёткости своего существа <он> сродни с щелчком логарифмической линейки, арифмометра». Внешний облик писателя Милашевский назвал «дифференциальным и интегральным» 4 Милашевский В. А. Вчера, позавчера…: Воспоминания художника. 2-е изд., испр. и доп. М.: Книга, 1989. С. 157. .

Наконец, главный физический признак Д-503 — тоже от автора, о котором Чуковский писал в дневнике: «Жесты его волосатых рук были спокойны, он курил медленно» 5 Чуковский К. Дневник: 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991. С. 186. .

Сколько писателей среди героев Замятина?

Первый литератор, который появляется в записях Д-503, — его друг поэт R-13. Несмотря на то что у героя он с самого начала вызывает смутные сомнения (он «не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика»), R-13 — официальный поэт, которому выпала высокая честь — сложить гимн в честь публичной казни своего коллеги. Так вводится второй писатель — бунтарь, который решил, что он — гений, а «гений — выше закона», и ни с того ни с сего написал крамольные стихи, где назвал Благодетеля непечатным словом (судя по всему — «палач»), за что его публично казнят. Единственный раз он появляется перед нами безымянным — его золотая номерная бляха сорвана: хотя бы перед смертью он — уже не «нумер».

Третий поэт — Пушкин, чью «курносую асимметрическую физиономию» герой видит на стене Древнего Дома (единственное явное указание, что Единое Государство располагается на территории бывшей России).

Четвёртый поэт — сам Д-503. Поэтом он себя, конечно, не считает: он математик, его «привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм». Но тем не менее отвечает на призыв Государственной Газеты и принимается писать, сочтя, что раз он — носитель коллективного сознания, то все записанные им мысли и факты — «производная от… математически совершенной жизни Единого Государства», а значит, написанное будет «само по себе, помимо моей воли, поэмой» (отсылка к поэме о Великом инквизиторе, которую сочиняет у Достоевского любитель «фактиков» Иван Карамазов).

Наконец, пятый писатель — сам автор, незримо водящий рукой Д-503. Его постоянное присутствие выражается в иронии, недоступной пониманию героя. Когда Д-503 называет величайшим памятником древней литературы «Расписание железных дорог», он и не думает шутить. Когда врач сообщает ему: «Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа», Д-503 воспринимает новость с неподдельным ужасом. Не слышит он иронии и в словах R-13: «Мы — счастливейшее среднее арифметическое… Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности — от кретина до Шекспира».

В конечном счёте все писатели, появляющиеся в «Мы», оказываются авторскими двойниками. И сам Д-503 смыкается с автором всё больше по мере того, как обретает собственную речь. Он начинает чувствовать, что живёт «отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной — мой мир» — как будто ему жмут границы текста, «математическая поэма в честь Единого Государства» превращается в «фантастический авантюрный роман».

Пытаясь рационализировать изменения своего текста («густой приключенческий сироп» поможет скормить читателю горькие истины), он перестаёт различать текст и реальность — ведь «фантастическим романом» его записи становятся по мере того, как он конспектирует собственную жизнь. Чем дальше, тем больше Д-503 уверяется, что мир, который он описывает, создал он сам — «мифическим богом в седьмой день творения» называет его при первой встрече I-330, когда он, озирая залитую солнцем утопию, иррационально боится двинуть локтем, чтобы не разбить её в осколки. Неведомый собеседник становится всё более реальным, а окружающие нумера, наоборот, развоплощаются: «А может быть, сами вы все — мои тени. Разве я не населил вами эти страницы — ещё недавно четырёхугольные белые пустыни». В конце книги рукопись рассыпается: мир распадается и из трёхмерного замкнутого куба оборачивается двухмерной схемой на книжной странице — похожий фокус происходит в конце «Алисы в Стране чудес», где Червонная королева, рубящая всем головы, и её приближённые разлетаются колодой карт.

Kit Russell. Published by The Folio Society (kitrussell.co.uk)

Как в «Мы» отразились литературные войны эпохи?

Время написания «Мы» — это время, когда развернулась дискуссия о социальном заказе в искусстве. Замятин зло пародирует риторику и практику поэтов Пролеткульта Массовая культурно-просветительская организация при Народном комиссариате просвещения, существовала с 1917 по 1932 год. В годы расцвета у неё было больше 100 отделений, в её рядах насчитывалось около 80 тысяч человек, под её началом выходило около 20 периодических изданий. , в «Мы» изображённого в виде института Государственных Поэтов и Писателей, которые ежедневно, по звонку, от 8 до 11 служат идеологии: «Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист» (привет Борису Пастернаку, в 1917 году определившему поэзию как «двух соловьёв поединок»). «Поэзия — государственная служба, поэзия — полезность».

Главная мишень — пролетарский поэт Алексей Гастев Алексей Капитонович Гастев (1882–1939) — поэт, писатель, революционер. В РСДРП с 1901 года. Несколько раз уезжал во Францию, где работал слесарем. После революции управлял заводами, стал создателем и руководителем Центрального института труда, в котором занимался вопросами улучшения производительности. С 1932 по 1936 год был председателем Всесоюзного комитета по стандартизации. Автор стихов, утопического романа «Экспресс. Сибирская фантазия», книги «Как надо работать». В 1938 году был арестован и расстрелян. , который предлагал «инженерить» человека, чтобы ускорить его слияние с машиной: «Загнать им геометрию в шею. Логарифмы им в жесты». В стихотворении «Гудки» («Поэзия рабочего удара», 1918) Гастев заявляет: «…утром, в восемь часов, кричат гудки для целого миллиона. / Теперь мы минута в минуту начинаем вместе. / Целый миллион берёт молот в одно и то же мгновение» — ему вторит Д-503: «Каждое утро, с шестиколёсной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаём как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу — единомиллионно кончаем».

Всё, что выглядит в романе Замятина абсурдной и уродливой гиперболой, было официальной идеологией Пролеткульта. Владимир Луговской Владимир Александрович Луговской (1901–1957) — поэт. Начал публиковаться с 1924 года, автор сборников «Сполохи», «Мускул», «Страдания моих друзей», «Большевикам пустыни и весны». Был членом группы конструктивистов. После командировки во Францию подвергся партийной критике, его стихи осудили как политически вредные. Луговской публично покаялся, но до середины 1950-х находился в опале. , по собственной аттестации — «политпросветчик, солдат и поэт», писал в стихотворении «Утро республик» (1927): «Хочу позабыть своё имя и званье, / На номер, на литер, на кличку сменять». Задним числом всё это читается как прямое предсказание ГУЛАГа: на смену Д-503 и S-4711 придёт Щ-854 — солженицынский Иван Денисович. Но Замятина едва ли не больше, чем физическое уничтожение личности при тоталитаризме, волновало уничтожение — в первую очередь самоуничтожение — искусства.

Истинная, алгебраическая любовь к человечеству — непременный признак истины — её жестокость

Евгений Замятин

В статье «Я боюсь», созданной в том же 1921 году, что и «Мы», Замятин пишет о новых «придворных поэтах», которые колеблются в своём письме вместе с социальным барометром: «У всех пролеткультцев, — заключает писатель, — революционнейшее содержание и реакционнейшая форма». Среди них он с сожалением выделяет Маяковского, раннего и искреннего певца революции, который, однако, после её победы занялся усовершенствованием «казённых сюжетов и ритмов».

Любимые литературные произведения Д-503 — «Ежедневные оды Благодетелю», «Цветы Судебных приговоров», бессмертная трагедия «Опоздавший на работу» и книга «Стансов о половой гигиене» — звучат как абсурдистский юмор, но в действительности близко перекликаются с утилитарными стихами Маяковского — «Окнами РОСТА Российское телеграфное агентство, созданное в 1918 году. Новости РОСТА в обязательном порядке должны были перепечатывать все средства массовой информации. Помимо распространения информации через телеграф, агентство выпускало свои газеты, журналы, а также сатирические агитационные плакаты «Окна РОСТА», одним из авторов которых был Владимир Маяковский. В 1925 году агентство РОСТА передало свои полномочия новообразованному агентству ТАСС, а в 1935 году было ликвидировано. и Главполитпросвета» 1919–1922 годов, призывавших: «Не пей сырой воды», «Рабочий, береги золу!», «Все члены партии подлежат проверке» или «Без крупной промышленности коммунизма нету».

Маяковский — один из возможных прототипов R-13, государственного поэта, который трясущимися губами прославляет казнь товарища по цеху. Поэт в тоталитарном обществе вынужден писать под диктовку пропаганды, замолчать или погибнуть: «Настоящая литература может быть только там, где её делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики».

Но едва ли не худшая трагедия R-13 состоит в его внутреннем раздвоении: он пытается внутренне примириться с государственной идеологией, сочиняя «райскую поэмку» (прямая аллюзия на «Великого инквизитора») о счастье избавления от бремени свободы, уточняя — непонятно, для Д-503 или для себя: «И при этом тон серьёзнейший…» Чиновник R-13 гибнет как автор, и его физическая смерть в конце романа, в ходе бунта, становится символом освобождения.

«Мы» — это антирелигиозный роман?

Антиутопия Замятина переполнена евангельскими аллюзиями — сам Д-503 проводит параллель между репрессивной идеологией Единого Государства и христианством, сравнивает День Единогласия — ежегодные выборы Благодетеля — с древней Пасхой, тайную полицию — с ангелами-хранителями, а доносы на близких — с исповедью, при которой лица нумеров теплятся, «как лампады». Прямыми предшественниками нумеров он называет христиан, понимавших, что «смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что «МЫ» — от Бога, а «Я» — от диавола».

В этом свете 40 записей — «конспектов» — самого Д-503 можно уподобить сорока дням Великого поста, предшествующим Пасхе и символизирующим сорокадневное искушение Христа в пустыне. Д-503 тоже переживает опыт искушения, в результате которого у него «образовалась душа». Характерно, что только в конце мы узнаём возраст главного героя — 32 года: он духовно гибнет, не успев войти в возраст Христа, — то есть подвергается операции по удалению фантазии и превращается в «человекообразный трактор». Он оказывается Христом, который не воскрес.

Это кажется противоречием. Однако образ Христа писатель трактует очень неортодоксально: как еретика, бунтаря, провозвестника свободы, которому противопоставлена церковь, репрессивными средствами насаждающая мёртвые бесчеловечные догмы якобы во имя Его. Такому Христу он, напротив, симпатизирует: «Христос на Голгофе, между двух разбойников, истекающий кровью по каплям, — победитель, потому что Он распят, практически побеждён. Но Христос, практически победивший, — Великий Инквизитор» 6 Впервые: Мысль. 1918. Сб. 1. С. 285–293. (Подпись: Мих. Платонов.) Рецензия на второй выпуск альманаха «Скифы» в конце 1917 года. В этом же выпуске напечатана повесть Замятина «Островитяне». , — пишет он ещё в 1918 году, в полемической рецензии на альманах «Скифы» Литературный сборник, два выпуска которого вышли в Петрограде в 1917 и 1918 годах. Редакторами первого альманаха стали Разумник Иванов-Разумник и Сергей Мстиславский, редакторами второго — Иванов-Разумник, Мстиславский и Андрей Белый, обложку оформлял Петров-Водкин. Идеи альманаха были близки одноимённому стихотворению Блока, революция воспринималась «скифами» как мессианское антибуржуазное народное движение, способное перевернуть весь мир. . Подлинный «скиф», революционер (здесь — художник, но не только) всегда работает на будущее и противится всякой оседлости, он никогда не почивает на лаврах и во все времена может быть только диссидентом. Любая идея,— например, «Победоносная Октябрьская революция», как именуется она в официальных источниках, — «ставши победоносной, омещанивается», то есть стремится пресечь любую свободу мысли, предотвратить дальнейшие изменения, стать застывшей утопией: «Остричь все мысли под нолевой номер; одеть всех в установленного образца униформу; обратить еретические земли в свою веру артиллерийским огнём».

Вечный конфликт счастья (то есть сытого анабиоза, построенного на рациональных началах) и свободы воли, который решается в «Мы», — продолжение спора братьев Карамазовых. Благодетель близко к тексту пересказывает Д-503 «Легенду о Великом инквизиторе». Бог, говорит он, обрёк Христа на казнь; Бог сжигает неверных на адском костре; Бог — палач. И всё же его славят как Бога любви, потому что «истинная, алгебраическая любовь к человечеству» — непременно жестока; люди — как дети, им нужно, чтобы кто-то цепью приковал их к счастью. «Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи…»

Закономерно, что таким же двусмысленным, как Христос, оказывается в «Мы» и дьявол — искусительница I-330 с её «улыбкой-укусом» и бровями-рожками и её революционным движением «Мефи», производным от Мефистофеля, «величайшего в мире скептика и одновременно — величайшего романтика и идеалиста» 7 Замятин Е. Избранные произведения. Т. 2. М.: Худ. лит-ра, 1990. С. 110, 116. . Брови и носогубные складки I-330 — «неприятный, раздражающий Х» — одновременно кладут на её лицо крест; I — дьявол и Христос в одном лице. Идея в духе времени: здесь можно вспомнить другого священнического сына — Булгакова с его неортодоксальным Иешуа и эпиграфом из того же «Фауста» Гёте, к которому апеллирует Замятин: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Собрание МАММ

«Мы» — это сатира на большевиков?

Именно так прочитали роман его первые слушатели и читатели — и возмутились. В 1922 году Михаил Пришвин писал в дневнике, что свой роман Замятин построил «на обывательском чувстве протеста карточной системе учёта жизни будущего социалистического строя и, взяв на карту эротическое чувство… привёл идею социализма к абсурду» 8 Пришвин М. М. Дневники. 1914–1925. Кн. 3. М., 1991–1999. С. 288. , посетовав, что столько таланта и мастерства зря потрачено на беззубый обывательский памфлет. Ещё резче — в дневнике Чуковского: «Роман Замятина «Мы» мне ненавистен. Надо быть скопцом, чтобы не видеть, какие корни в нынешнем социализме» 9 Чуковский К. И. Дневник. 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991. С. 250. . Критик Воронский в том же 1922 году с гневом писал, что роман Замятина «целиком пропитан неподдельным страхом перед социализмом, из идеала становящимся практической, будничной проблемой». Последовательно доказывая, что сатира Замятина никоим образом не может относиться к коммунизму в его советском изводе, критик-большевик тем не менее заканчивает статью характерным призывом — так мог бы написать Д-503, сойдя со страниц утопии:

Мы, коммунисты, помним их твёрдо: мы должны жить теперь как фанатики. А если так, то какую роль играет здесь то узко-индивидуальное, что особенно ценит автор? Вредную, обывательскую, реакционную. В великой социальной борьбе нужно быть фанатиками. Это значит: подавить беспощадно всё, что идёт от маленького зверушечьего сердца, от личного, ибо временно оно вредит, мешает борьбе, мешает победе. Все — в одном, — только тогда побеждают.

Однако стоит помнить, что Замятин сам был большевиком. Ещё в 1905 году он вступил в большевистскую фракцию РСДРП, тогда же был арестован за участие в революционных событиях 1905 года и провёл несколько месяцев в одиночном заключении на Шпалерной, в 1914 году за повесть «На куличках» был судим и выслан из Петербурга. В «Автобиографии» 1929 года он писал: «В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я тогда был большевиком».

Сатирический пласт «Мы» очевиден, но задача там поставлена более обширная: проверить на прочность идею рационального конструирования человеческого счастья. Писатель буквально ставит эксперимент — создаёт сферический (или, в его случае, квадратно-гнездовой) коммунизм в вакууме и смотрит, что получится. Причём коллизию, которая легла в основу романа, писатель разрабатывал и раньше, в совсем иных декорациях. Уже в повести «Островитяне» (1917), действие которой происходит в английском провинциальном городке Джесмонде, герой, викарий Дьюли, сочиняет трактат «Завет принудительного спасения» — первый набросок Часовой Скрижали Единого Государства, регламентирующий по часам все труды и дни, быт и секс с женой. С воодушевлением устремившись в Россию навстречу революции, писатель с тревогой обнаружил, что механистичные островитяне — это «мы»: «Мы пережили эпоху подавления масс; мы переживаем эпоху подавления личности во имя масс; завтра — принесёт освобождение личности во имя человека, — писал он в 1919 году. — Война империалистическая и война гражданская — обратили человека в материал для войны, в нумер, цифру. Человек забыт — ради субботы: мы хотим напомнить другое — суббота для человека» 10 Впервые // В защиту человека; однодневная газ. 1919; впоследствии // Лица. С. 171–174. Печатается по тексту книги. .

По собственному признанию писателя, лучше соотечественников понял его замысел Джордж Оруэлл, писавший в рецензии на «Мы»: «Вполне вероятно, однако, что Замятин вовсе и не думал избрать советский режим главной мишенью своей сатиры. <…> Цель Замятина, видимо, не изобразить конкретную страну, а показать, чем нам грозит машинная цивилизация».

«Мы» — роман об уничтожении личности массовой идеологией конвейера, о разрыве человека с природой в век машин. В такой же мере, как к советской России, сам автор относил свою антиутопию к американскому фордизму Система конвейерного производства, разработанная на автомобильных заводах Генри Форда. .

Kit Russell. Published by The Folio Society (kitrussell.co.uk)

Что за отношения у Замятина с Машинами?

«Представьте себе страну, где единственная плодородная почва — асфальт, и на этой почве густые дебри — только фабричных труб, и стада зверей только одной породы — автомобили, и никакого другого весеннего благоухания — кроме бензина. Эта каменная, асфальтовая, железная, бензинная, механическая страна — называется сегодняшним XX столетия Лондоном», — писал Замятин в очерке о Герберте Уэллсе. Такой мир неизбежно рождает свои «механические, химические городские сказки» — и как раз «городской сказкой» он назвал свой роман «Мы». Учитывая, что сам Замятин был инженером-конструктором и строил ледоколы, а в литературе его занимал прежде всего жанр научной фантастики, примечательно, что в его фантастическом мире всевозможной технике — «аэро» и даже ракете «Интеграл» — уделено довольно мало внимания. Настоящие машины в Едином Государстве — люди, нумера.

Уподобление людей винтикам и шестерёнкам государственной машины стало уже затрёпанной негативной метафорой. Но для многих современников Замятина уподобление человека машине или её составной части было образом светлого будущего. В те же годы, когда создаётся «Мы», кинорежиссёр-документалист Дзига Вертов пишет в манифесте своего проекта «Киноглаз»:

«Психологическое» мешает человеку быть точным, как секундомер, и препятствует его стремлению породниться с машиной. <...> …МЫ исключаем временно человека как объект киносъёмки за его неумение руководить своими движениями.

Наш путь — от ковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку.

Алексей Гастев Алексей Капитонович Гастев (1882–1939) — поэт, писатель, революционер. В РСДРП с 1901 года. Несколько раз уезжал во Францию, где работал слесарем. После революции управлял заводами, стал создателем и руководителем Центрального института труда, в котором занимался вопросами улучшения производительности. С 1932 по 1936 год был председателем Всесоюзного комитета по стандартизации. Автор стихов, утопического романа «Экспресс. Сибирская фантазия», книги «Как надо работать». В 1938 году был арестован и расстрелян. , развивая идеи Тейлора Фредерик Уинслоу Тейлор (1856–1915) — американский инженер. Основоположник научной организации труда («тейлоризма»), её целью было выявление наиболее эффективного способа выполнения рабочей задачи. Тейлор был президентом Американского общества инженеров-механиков, организатором одной из первых в истории компаний по управленческому консультированию. В антиутопии Замятина «Мы» Тейлор называется «гениальнейшим из древних». , призывал распространить «социалистическое нормирование» на весь быт рабочего класса: «Нормировочные тенденции внедряются в… социальное творчество, питание, квартиры и… даже в интимную жизнь вплоть до эстетических, умственных и сексуальных запросов пролетариата» 11 Гастев А. О тенденциях пролетарской культуры // Пролетарская культура. 1919. № 9/10. С. 43, 44. .

Вторя теоретику Пролеткульта, Д-503 уподобляет себя машине, а машину, наоборот, наделяет душой; с ракетой «Интеграл» его связывают почти эротические отношения: «Я нагнулся, погладил длинную холодную трубу двигателя. Милая… какая-какая милая. Завтра ты — оживёшь, завтра — первый раз в жизни содрогнёшься от огненных жгучих брызг в твоём чреве».

Однако реальное столкновение с «человекообразными тракторами» — нумерами, перенёсшими Великую Операцию по удалению фантазии — вызывает у Д-503 не восхищение, а ужас. «Пусть назовут меня идеалистом и фантазёром», писал он когда-то, мечтая, что скоро у людей не останется ни единой личной секунды, не вписанной в единую Часовую Скрижаль, что он наяву превратится в «стального шестиколёсного героя великой поэмы». В конце книги именно это и происходит с Д-503, но счастья ему это не приносит, потому что машины не чувствуют счастья.

Почему главный герой — математик?

Идеология Единого Государства построена на математических принципах — понятно, что именно математик может объяснить их наилучшим образом и фанатично верит в них: идеологическая абстракция для него — реальность. Мы увидели бы совсем другой мир, если бы посмотрели на Единое Государство глазами I-330, R-13 или даже О-90, которая с непосредственной брезгливостью воспринимает намерение Д-503 отправиться с доносом в Бюро Хранителей: «Вы идёте к шпионам… фу!»

Д-503 искренне верит, что мир рационален. Так, например, если счастье — это дробь, где блаженство — числитель, а зависть — знаменатель, из этого выводится принцип обязательного равенства нумеров. Теми же логическими средствами доказывается необходимость тотального контроля и репрессий: «Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как… ну, как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно».

Прямое следствие из арифметической морали — ничтожная ценность отдельного человека. При испытании «Интеграла» под его соплами оказался «с десяток зазевавшихся нумеров», от которых «ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи» — Д-503 с гордостью отмечает, что работа при этом не замерла ни на секунду, никто не вздрогнул: «Десять нумеров — это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчётах — это бесконечно малая третьего порядка». Жалость арифметически безграмотна, ergo герой её не испытывает (с таким же удовлетворением писал в сборнике «Пачка ордеров» (1921) идеологический оппонент Замятина — Гастев: «Сорок тысяч в шеренгу. <…> Проверка линии — залп. Выстрел вдоль линии. Снарядополёт — десять миллиметров от лбов. Тридцать лбов слизано — люди в брак»).

Всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой нумер

Евгений Замятин

Но именно математика в конце концов подводит Д-503, разрушив его стройное мировоззрение, поскольку содержит в себе самой иррациональное число — √–1. Если «всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело», значит, должны быть соответствия и для формул иррациональных. А значит, нелепая, неосязаемая «душа» — так же реальна, как сапоги.

В детстве это иррациональное число доводило Д-503 до истерики: «Не хочу √–1! Выньте из меня √–1!» Это — эхо «Записок из подполья»: «Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся?» Только герой Достоевского отстаивает своё право не любить таблицу умножения, а герой Замятина за собой этого права не признаёт, как и всякого проявления личного сознания, ведь личное сознание — это болезнь: «…Чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засорённый глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет…»

У психоаналитиков есть анекдот о различии между психотиком и невротиком: «Психотик думает, что дважды два — пять. Невротик знает, что дважды два — четыре, но он это ненавидит». Пусть Д-503 ненавидит иррациональный корень, но, мысля как математик, не может не учитывать его в своих расчётах. В отличие от него, герой другой знаменитой антиутопии — «1984» Оруэлла — в конце под пытками не просто признаёт, но и начинает верить, что дважды два — пять, как того требует государственное «двоемыслие», то есть принудительный психоз.

Джордж Оруэлл в своей рецензии на «Мы» назвал главной заслугой Замятина «интуитивное раскрытие иррациональной стороны тоталитаризма». Если Замятин свою утопию сочинял умозрительно, то сам Оруэлл писал «1984» в 1949 году — уже с натуры, по опыту нацизма и сталинизма. Поэтому антиутопия Оруэлла — уже не геометрический, стерильный стеклянный рай сытости и равенства, а убогие трущобы, где царит дефицит и пахнет нужником, капустой и половыми тряпками. Если бы Замятин, как полагали его критики, действительно написал просто пасквиль на быт эпохи военного коммунизма, реалистический запах нужника витал бы и в Едином Государстве. Но он взял раннесоветские реалии и построил их идеальную математическую проекцию, чтобы показать, что страдания нумеров — не просто временные издержки революции, неизбежные жертвы на пути к светлому будущему: они неотменимо вшиты в саму тоталитарную идеологию, потому что счастье без свободы противно человеческой природе.

Собрание МАММ

Что предсказал Замятин в своём романе?

«В наши дни единственная фантастика — это вчерашняя жизнь на прочных китах. Сегодня Апокалипсис можно издавать в виде ежедневной газеты; завтра — мы совершенно спокойно купим билет в спальном вагоне на Марс. <…> И искусство, выросшее из этой сегодняшней реальности, — разве может не быть фантастическим, похожим на сон?» — писал Замятин в статье «О синтетизме». Его роман опирается на реалии военного коммунизма, но доводит их до гиперболы, до предельной абстракции. Тем не менее, описывая конец света, Замятин довольно точно угадал в нём черты будущего миропорядка.

Когда-то Великая Двухсотлетняя Война между городом и деревней истребила большую часть человечества. Зато выжившие 0,2 населения земного шара «вкусили блаженство в чертогах Единого Государства», где питаются нефтяной пищей, забыв, что такое хлеб: городская цивилизация победила, отгородившись от природы Зелёной стеной. Это почти предсказание массового голода 1932–1933 годов, ставшего следствием индустриализации — выкачивания ресурсов из деревни ради развития промышленности.

В сцене праздника Правосудия — публичной казни, которую предваряют казённые славословия, — можно увидеть прообраз будущих сталинских публичных процессов, и здесь же Замятин фактически предсказал собственную травлю — появление поэтов, которые оплёвывают своих собратьев и славят репрессии. А одновременно — психологию гражданина тоталитарного государства, который повторяет его догмы с фигой в кармане и сам не знает, во что он верит, — прототип «двоемыслия», описанного позднее Оруэллом. Все персонажи вокруг Д-503 как будто повторяют его же мысли, но и он, и читатель не может не чувствовать подвох.

Из других воплотившихся позднее образов — газовый Колокол, в котором пытают нумеров при допросах: прообраз газовой камеры. Тотальная слежка, которая станет возможной благодаря новым технологиям — таким, как «уличная мембрана», записывающая разговоры для Хранителей. День Единогласия — ежегодные безальтернативные выборы диктатора: в советских избирательных бюллетенях значилось единственное имя, тем не менее выборы оставались обязательным ритуалом.

Наконец, Замятин угадал важный принцип, без которого не могла бы впоследствии существовать плановая экономика: систему блата. В «Мы» множество намёков, что мир Единого Государства не так прозрачен и унифицирован, как полагает простодушный главный герой. I-330, своеобразная богема Единого Государства (она играет на рояле музыку Скрябина во время лекций о музыкальной композиции), пьёт алкоголь и курит сигареты — и то и другое запрещено под страхом смерти, однако подпольно синтезируется медиками, — очевидно, не для одной I-330. Привилегированные нумера — сотрудники Медицинского Бюро, Бюро Хранителей и так далее — выписывают друг другу липовые справки, позволяющие увильнуть от работы для тайного свидания или подрывной деятельности, очевидно могут манипулировать в своих интересах Табелем сексуальных дней и ограждать друг друга от преследования — как и поступает двойной агент S-4711.

Из хорошего утопист предсказал появление электрической зубной щётки.

список литературы

- Анненков Ю. Евгений Замятин // Литературная учёба. 1989. № 5.

- Белобровцева И. Поэт R-13 и другие Государственные Поэты // Звезда. 2002. № 3.

- Браун Я. Взыскующий человека: Творчество Евг. Замятина. Кн. 5–6. Новосибирск: Сибирские огни, 1923.

- Воронский А. Евгений Замятин // Воронский А. Искусство видеть мир. М.: Советский писатель, 1987.

- Гаков В. Чужой среди своих // Знание — сила. 2004. № 2.

- Гастев А. О тенденциях пролетарской культуры // Пролетарская культура. 1919. № 9/10.

- Давыдова Т. Миф «еретика»: Сегодняшний взгляд на роман Е. Замятина «Мы» // Высшее образование в России. 1999. № 5. С. 135–140.

- Давыдова Т. Образность и язык романа Е. И. Замятина «Мы» // Русская словесность. 2001. № 1. С. 9–14.

- Давыдова Т. Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая эволюция (Е. Замятин, И. Шмелёв, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.). М.: Флинта; Наука, 2005.

- Дубин Б. Быт, фантастика и литература в прозе и литературной мысли 20-х годов // Тыняновский сборник: Четвёртые Тыняновские чтения. Рига, 1990.

- Дубин Б. Литература как фантастика: письмо утопии // Дубин Б. Слово — письмо — литература. Очерки по социологии современной культуры. М.: НЛО, 2001.

- Замятин: pro et contra: антология / Сост.: О. В. Богдановой, М. Ю. Любимовой. СПб.: РХГА, 2014.

- Замятин Е. Герберт Уэллс. П.: Эпоха, 1922.

- Замятин Е. Мы. Текст и материалы к творческой истории романа. Антология. Сост. М. Ю. Любимова, Дж. Куртис. СПб.: Мiръ, 2011.

- Замятин Е. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М., 1999.

- Зверев А. «Когда пробьёт последний час природы…» // Вопросы литературы. 1989. № 1.

- Кертис Дж. «Англичанин… московский»: Евгений Замятин и русская критика (1913—1923) // НЛО. 2013. №123.

- Кольцова Н. Роман Евгения Замятина «Мы» и петербургский текст русской литературы // Вопросы литературы. 1999. № 5.

- Крючков В. Неореалистический роман-миф «Мы» Е.И. Замятина — роман-антиутопия // «Еретики» в литературе: Л. Андреев, Е. Замятин, Б. Пильняк, М. Булгаков. Саратов: Лицей, 2003.

- Лукьянова И. Morbus rossica // Русский мир. Февраль 2016.

- Любимова М. Ю. Биография Е. И. Замятина: Источники для реконструкции // Евгений Замятин и культура ХХ века. СПб.: Изд-во Российской национальной библиотеки, 2002.

- Новое о Замятине. Сборник материалов под редакцией Леонида Геллера. М., 1997.

- Оруэлл Д. «1984» и эссе разных лет. М.: Прогресс, 1989.

- Панова Л. Мнимое сиротство. Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2017.

- Пискунова С. «Мы» Евг. Замятина: Мефистофель и Андрогин… //Вопросы литературы. 2004. № 6.

- Скороспелова Е. Замятин и его роман «Мы». М.: Издательство Московского университета, 1999.

- Струве Н. Символика чисел в романе Замятина «Мы» // Православие и культура. М.: Русский путь, 2000.

- Сухих И. О Гоpоде Солнца, еpетиках, энтpопии и последней pеволюции (1920. «Мы» Е. Замятина) // Звезда. 1999. № 2.

- Сухих И. Утопия и вера вечного еретика (1920. «Мы» Е. Замятина) // Русский канон: Книги ХХ века. СПб.: Азбука-Аттикус, 2019.

- Тынянов Ю. Н. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.

- Хатямова М. А. Искусство как должное в романе Е. И. Замятина «Мы» // Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 8. Томск, 2006.

- Хатямова М. А. Метатекстовая структура романа Е. И. Замятина «Мы» // Хатямова М. А. Формы литературной саморефлексии в русской прозе первой трети XX века. М.: Языки славянской культуры, 2008.

- Чуковский К. Дневник: 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991.

- Шайтанов И. Мастер // Вопросы литературы. 1988. № 12.

- Шайтанов И. Анатомия утопии: роман «Мы» в творчестве и судьбе Е. Замятина. // Замятин: pro et contra: антология / Сост.: О. В. Богдановой, М. Ю. Любимовой. СПб.: РХГА, 2014.

- Шнейберг Л., Кондаков И. Иго разума (Евгений Замятин. «Мы») // Шнейберг Л, Кондаков И. От Горького до Солженицына. Пособие по литературе для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 1995.

- Янгфельдт Б. Ставка — жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М.: КоЛибри, 2009.

ссылки

Текст

Как «Мы» повлияли на литературу XX века

Новояз, тотальная слежка, секс по карточкам и другие идеи, востребованные антиутопиями: обзор Василия Владимирского.

Аудио